文/小印

我们常把“电影感”挂在嘴边,但什么是电影感?电影感又从哪里来?

把它描述出来还真不简单……

抛开剧情、演技和台词,单单是视觉语言所带来的一种高级质感的东西就可以呈现出“电影感”。

如何通过一些技巧和手法拍出这种“电影感”,不妨和小印一起来探索一下。

01.

想拍出“电影感”,先拿捏色彩色调

色彩是表达情感的窗口,是一种心情写照。它体现了电影的主旨精神,也反映了导演对电影思想的把握。

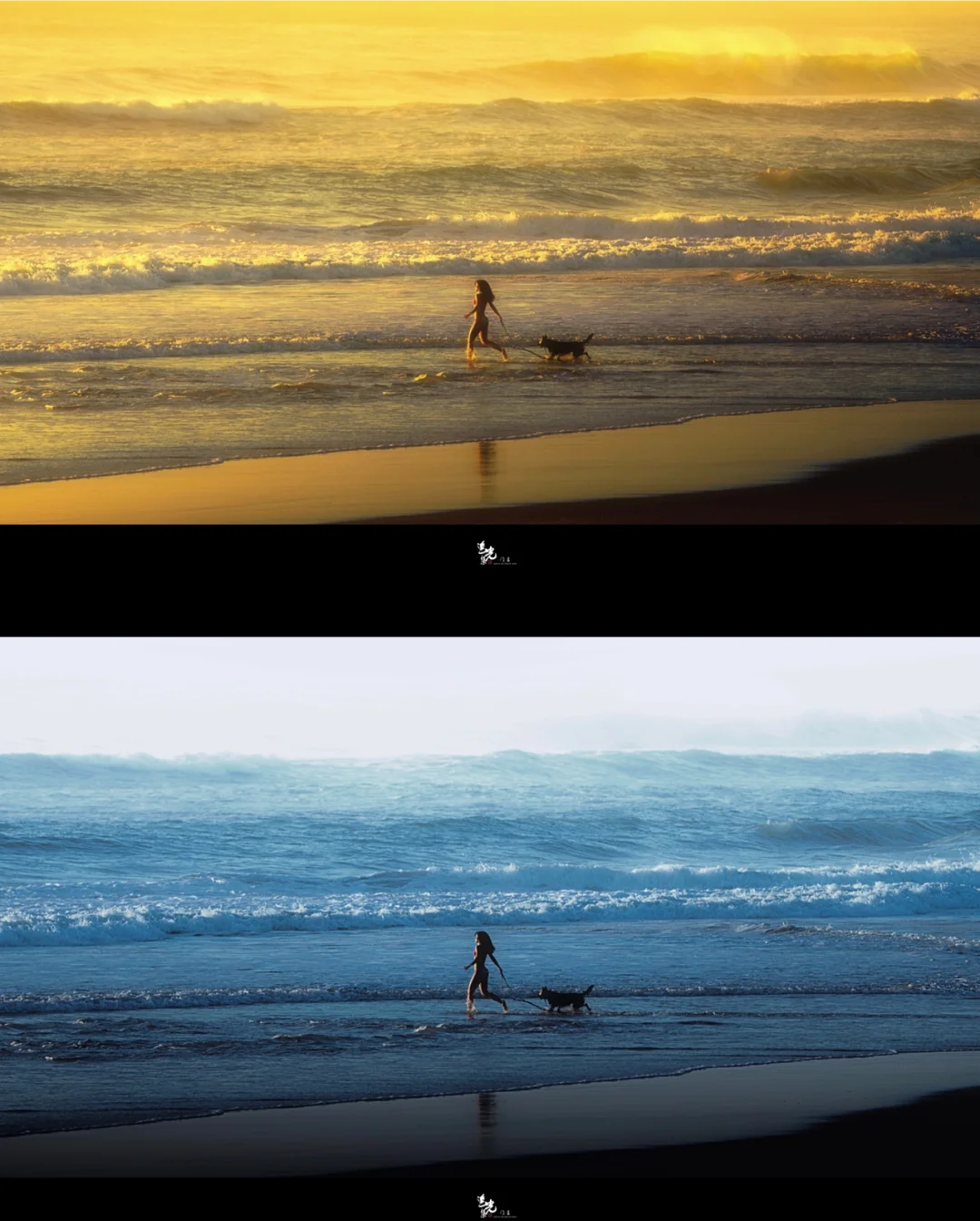

一部影片或较长的叙事性视频,往往会采用不同的色调进行连贯的拍摄。

冷暖色调之间的转换,更容易反映出剧情的发展。

门吉

简而言之,其实就是要把情绪和色调做到统一。

因此,拍出“电影感”一大重要因素就是考虑色彩和剧情节奏、内容的适配度。

《情书》全片都是非常治愈的日系色调。

整体基调建立在白色至上,根据剧情的推进、主演之间暧昧懵懂的气氛而进行灵活调整。

在开头,影片大范围的采用了冷色调,渡边博子参加葬礼那忧伤的情绪扑面而来,她的执念和不舍被刻画得淋漓尽致,生怕观众感受不到这“温柔一刀”。

这个色调也顺应了“情书”打开前的剧情,而当这封“情书”打开后,则变成了暖色调。

画面转到藤井树初中时期时,暖色调则把她青春美好的回忆勾勒的特别温柔细腻。

当我们单独分析某个片段的时候,会发现它们往往还是保持着一个整体的色彩氛围以及统一和谐的色彩倾向。

尤其是在一些慢节奏、慢生活的电影里,这种风格更加的强烈。

就像渡边博子和藤井树两人的那一part,互不干扰,有着非常明显的对比。甚至还形成了导演岩井俊二一种特殊的风格。

同时,不同的色彩又给人不一样的感受。

拍摄者需要根据具体的情绪点来选择对应的色彩。

作为视觉元素的色彩,其实也可以被用来创作节奏。跳跃的色彩会给人超强的冲击,反之亦然。

把人物的内心情感用色彩外化表现,是导演们常用的一种手段,超强的色彩处理可以轻易激发人们的想象力。

《英雄》运用了大量色彩来刻画人物形象,蓝色展现王的冷静和果断、白色表现残剑的大义与高尚……

但在《霸王别姬》中,蓝色镜头却给人绝望冷漠的感觉,程蝶衣悲惨的命运被这无情的蓝色渲染到极致。

色彩在剧情和氛围的渲染下都会呈现出来不同的效果。这就仁者见仁,智者见智啦。

02.

景别+构图,叠满“电影感”buff

如果说,你对色彩处理非常的不顺手,那就试试这些“外挂”。

对于视频而言,电影感的重要来源就是景别之间的切换和空境。

不少电影的画面,单独拎出来很可能是没有“电影感”的。

电影中远景系列的景别,往往用来呈现环境、氛围以及人物空间的关系。

近景系列景别就是用来刻画人物细节。

景别还可以决定画面到底是“客观写实”的现实氛围,还是“诗意唯美”的艺术气质。

因为远景系列的景别大多都时表现环境,构图质朴,偏向现实意义的题材;而近景系列,往往注重构图的写意,怎么好看浪漫怎么来。

当这些景别进行排列组合的时候,不同镜头的穿插和剪辑就会加强画面的感染力,完成整个“电影感”的叙事抒情表达。

而空镜是为了给视觉带来一些新鲜感和放松感,有时也能揭示环境,提示情节等。

《神枪手之死》

用长焦或者微距镜头拍极致特写,会特别有电影感!

这种极致特写往往会聚焦于人物或动物的瞳孔并刻意的放慢节奏,而不是像普通特写一样“放大拍”。

这是深入创造神秘感的一种好手法,可以营造出深邃沉稳的细节和张力。

而构图则是使画面主次分明、引导观众视线的一张王牌。

对于一张图片而言,要想拍出电影感,绝对需要考虑构图。

抖音和小红书火到爆的话题#我看到的和我拍到的,其实就是关于构图的二次加工。

好的构图,可以抵消掉一部分的“粗制滥造”。

新手小白可以从简单的对比构图开始。

摄影构图中的对比有非常多的“分支”,比如大小对比、虚实对比和明暗对比等等。

小印认为,明暗对比这个更容易出片。

画面的明暗直接影响着主题表现和画面效果。

利用以明衬暗、以暗衬明或是明暗互衬这三种处理手法,可以调动画面的黑白灰影调,掌控明暗反差。

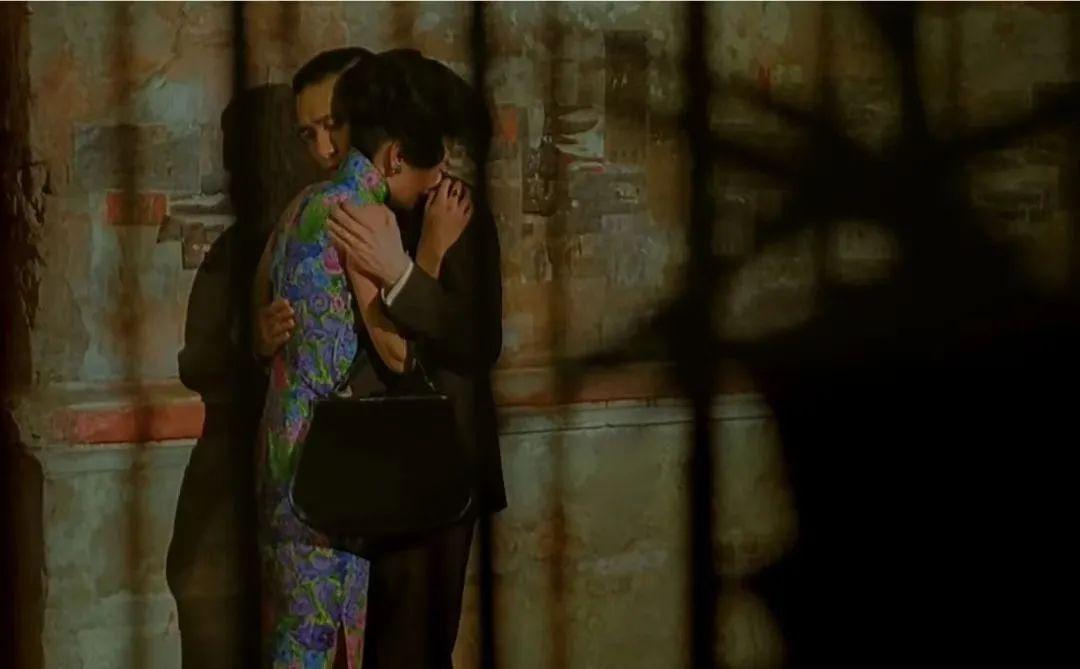

在《花样年华》中,这里的明暗对比可太太太太多啦。

将明亮的主体叠在暗背景中,暗主体叠在明亮的背景上。

画面的一部分被光照亮,剩下的绝大部分都处在黑暗和弱光当中。人物轮廓有虚有实,主角和背景环境有着非常明显的区分。

03.

拍之前,要找对角度

电影的拍摄角度是导演呈现世界的方式,也是导演引导观众看待世界的方式。

角度差异会展现出截然不同的画面光影结构、位置关系和感情倾向。

电影感的一个特点就是营造故事性,并且唤起观众的情感。

角度的变化可以产生人物故事性,有时候也是在为人物形象服务。

常见的摄影作品和电影中,运用最频繁的就是水平方向的斜侧角度以及垂直方向的平拍。

为啥斜侧被用的最多?因为这个角度非常容易塑造角色的面部特点。

使骨骼有较强的立体感,有很明显的透视效果,还可以顺带把主次关系给区别开来。

而平拍,则是模拟人的正常视野,符合人眼的一种观察习惯,构图客观平稳且不唐突。

地平线居于画面中央,可以分割画面,淡化线条感,虽然没有办法充分的表现丰富的层次感,但却能营造一种淡然平静之感。

除此之外,还有上帝视角,也就是鸟瞰视角。

这个角度非常容易打破中规中矩的束缚感,给人一种焕然一新的观感。

电影《肖申克的救赎》里这一个镜头非常出名。

导演用上帝视角展现了男主挣脱牢笼后获得自由的畅快,就差直接来一句“老子终于解放了”。

《从太空看地球》中说,这是以前所未有的角度讲述地球生命的故事。

其实也是上帝视角,不过是拍摄道具变成了“卫星”。

当然,拍摄角度也不是越多越好。

过多的拍摄角度会太过繁杂,让人们很难接收、处理画面信息。

我们在处理素材的时候,选择最适合的角度就好了。

04.

秒变用光大师,收获“电影感”

电影被称为“光影的艺术”,可见光在其中起着至关重要的作用。

光源位置不同,形成的光现造型也不同。

在其中,侧光绝对是营造“电影感”的高手。

相较于顺光,侧光更显自然。

当一束光直直的照在人脸上,大多会显生硬刻板;侧光则保持着自然性和更强的艺术表现力。

它能弱化人的面部细节,也能自然的产生阴影面和受光面。

在突出某些表面的同时隐藏了某些细节,能够塑造非常多种类型的人物形象。

明暗越大,效果越夸张。

我们也可以采用“伦勃朗光”来进行画面处理。

人物鼻子的阴影与脸部一侧的阴影连接,在颧骨上形成一个三角形的高光区域。

伦勃朗光可以说是电影和人像的最爱,因为这种光还有个优点:显瘦、显氛围。

对于光线和阴影的处理,也是非常考验拍摄者的功力。

在不少电影中,光还承载着暗示人物心理变化的重要作用。

《末代皇帝》中,先是确定了一种半阴影基调,光在其中就变成了一种自由精神。

小皇帝溥仪被阴影包围,象征着他外界对他的控制。

在他成长的过程中,导演慢慢的加入了自然光成分,又象征着溥仪在不断的获取知识,试图打破这些束缚。

整部电影的光线脉络完全贴合了溥仪的心理特点,光与阴影的对立又走向平衡和融合。

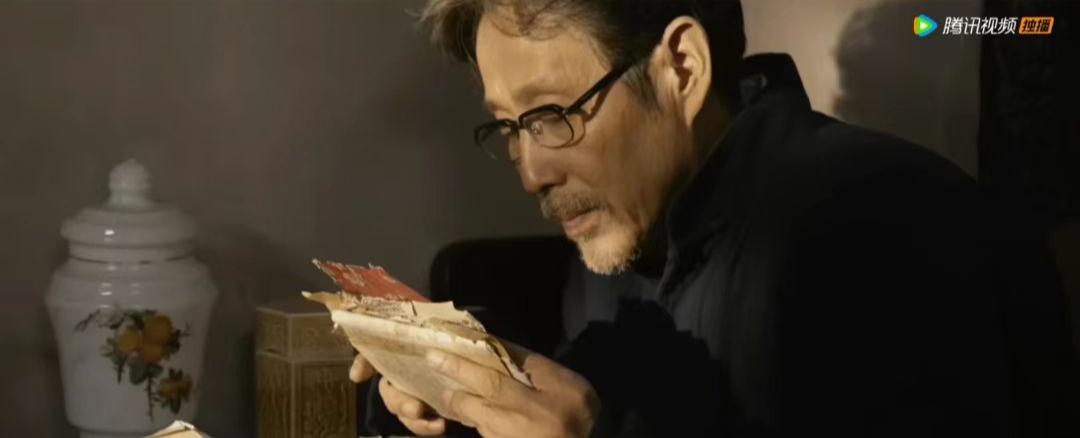

在《归来》中,张艺谋大多采用了柔和温暖的自然光线。

用唯美的光照消解了时代的疼痛和苦难,用一种“梦幻”般的感觉体现主角的爱情悲剧。

尽管人物身处在光中,迎来了光明的时代,但是人物始终无法摆脱内心的阴影。

所谓电影感,其实也就是对于“氛围感”和“氛围感”的塑造。

不管大家喜欢什么类型的“感觉”,最重要的还是先从掌握从拍摄的基本知识开始。

毕竟,对图像的后期处理也是非常重要的啦……

举报/反馈