2005年电影《失孤》作为“打拐”题材,不知道看哭了多少人,而《失孤》原型郭刚堂的人生也迎来了此生以来最幸福的时刻。

3月19日,郭刚堂被拐儿子郭鑫振在山东聊城老家举办婚礼,郭刚堂忙里忙外喜笑颜开。

婚礼现场,儿媳妇连喊了三声爸,郭刚堂激动大声答应。

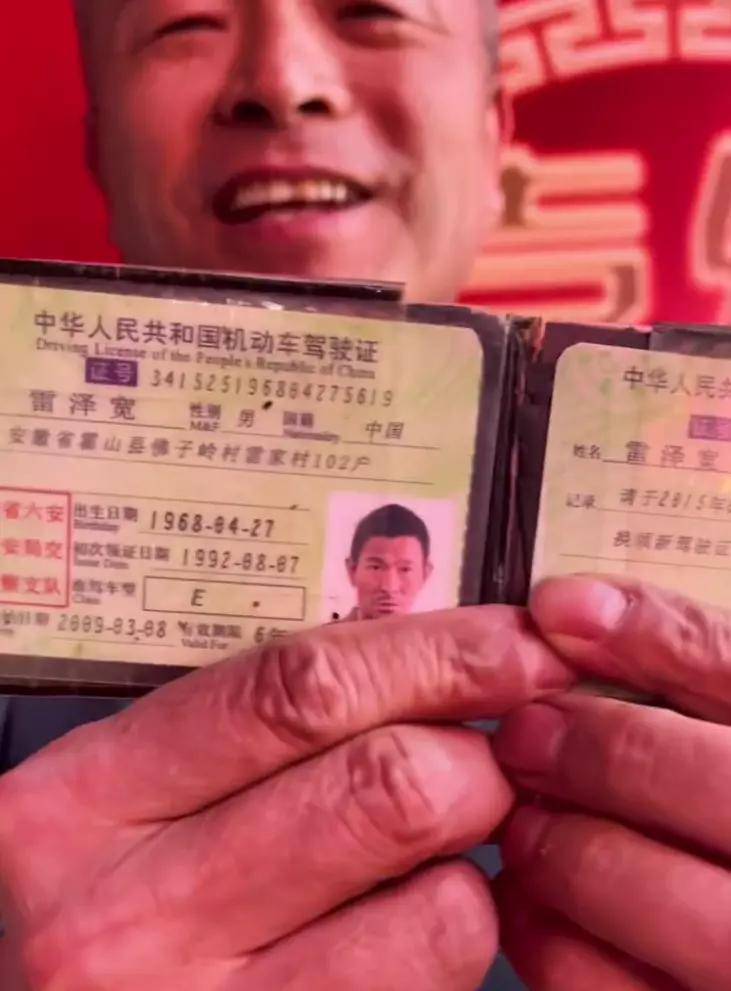

此外,郭刚堂还收到了一份特别的礼物——刘德华拍摄电影《失孤》时使用的驾驶证。

或许,很多人不知道,为找到孩子,郭刚堂骑着摩托,苦苦找了24年,寻遍了大陆除了新疆、西藏等以外的几乎所有省市,风里雨里走了50万公里,跑坏了10辆摩托……

儿子丢失后,他说:“只有在路上,我才是一个父亲!”

在儿子走失前,郭刚堂家是村里的富裕户,买得起拖拉机,但为了寻找儿子,仅仅两年,郭刚堂就倾家荡产。

他们夫妻花掉了所有积蓄,乡亲们筹集的资金,还借了不少钱,但是,没有发现任何有价值的消息。

孩子仍然没有找到,家庭破碎了。

郭刚堂此前的体面、尊严,和曾经朝气蓬勃的追求,也一并消失了。

好在寻子路上希望和失望交替出现的,郭刚堂有过轻生的念头,也遇到过好心人,他第一次外出寻找儿子的时候,在邯郸给家里打电话报平安,值守电话亭的老太太听到“找儿子”三个字,怎么都不肯收他的钱,那位阿姨对他说:

“孩子,下次到邯郸记得找我。管你一顿饱饭、给你个睡觉的地方阿姨还是能做到的。”

还有一天晚上,郭刚堂骑行在路上,他的车灯却坏了,不知从什么时候起,一直有辆车跟着他,他下车询问,结果对方说:

“我看你是找孩子的,我就想在后面给你照个亮。”

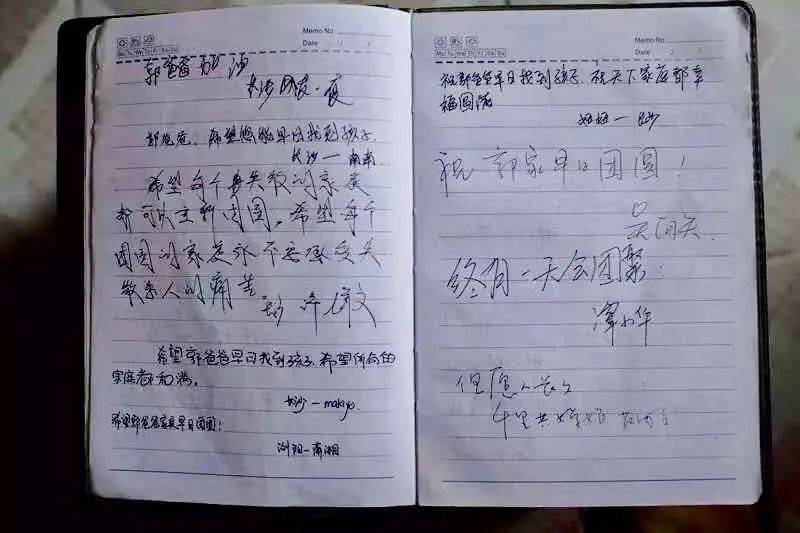

这些“好”都被郭刚堂小心翼翼地记录在了自己的本子上,他说,正是这些陌生人一次次温暖了他,才让他觉得寻子路上,他不是孤军奋战。

刘德华主演的《失孤》就是以他为原型,感动了无数人;陈可辛导演,黄渤等人主演的《亲爱的》等电影,也是受到了他的启发……

简单聊聊这部电影。

当打拐从近年成为热词时,很多人才开始关注这一社会问题。

处于社会转型期的中国,社会矛盾凸显的就是当下人们的性格命运,如果是说艺术来自于生活,那么生活就为艺术的创作提供了素材的鲜活。

电影运用光影,向人们传诉这一问题,无非是想唤起人们对这一问题的关注。

且不论《失孤》这部电影如何,就以他当初的出发点,也是善意的一种人世间反射。

《失孤》作为导演彭三源的电影处女作,能看出来并没有贪心太多,简单的运镜,简单的故事构架,简单的人物关系,没有激烈的戏剧冲突、错综复杂的矛盾纠葛,作为一部主打温情的电影,免不了用煽情营造氛围,但基本是点到即止。

导演的目的很简单,她想要通过《失孤》所带给观众的,不是撕心裂肺般的痛楚,而是时刻用温暖和希望轻轻撞击观众心底最柔软的地方:有点酸、有点胀,却不尖锐,因为它不是湍流急瀑、疾风骤雨,而是涓涓细流,缓慢流过心房,却仍旧留下难以磨灭的痕迹。

而从《桃姐》到现在的《失孤》,也能看出来,现在的华仔在接片的时候对于传递人文关怀方面有了更加侧重的考虑,这是非常令人敬佩的。

刘德华以他一以贯之的勤奋和努力,用心的诠释着一个寻子父亲的落魄角色,这是最普通的中国农民在失去自己儿子后最真实的情感表达。

整个故事在一堆摩托车潮中开始吸引我,中间那个胡子拉碴、蓬头垢面的人,真的是刘德华?

这浑然天成了农民最本真的一面。这是本色吗?

也许是吧,主演刘德华本来就出生于香港农村,长时间深耕于中国内地,对内地的社会也有自己的了解。所以演起来也肯贴切,更因为他已荣升爸爸角色,更能体会那一份父子之情吧。

当雷泽宽说出“我只有在路上时,才不会觉得对不起我儿子”时,突然便觉得很感动,却又充满着心酸和无奈。

是啊,一个孩子的失去,往往意味着整个家庭的破碎,意味着所有人的食不甘味,夜不成寐,意味着所有家庭成员的生活成了一种受罪。

雷泽宽的摩托车轮,最终在绿色的大地上一往无前,就像生命的河流奔腾不息,寻子海报迎风招展,就像京剧中名将背后的靠旗,象征着不肯妥协的信念。

那一刻,所有对寻找还是放弃的执念、悔恨、焦急、绝望,都随风散去,如诗般从容。

坚持寻找,便成了他生活中不可或缺的一个组成部分。

无论结果是喜还是悲,一切都不必再执着于结果,他的生活便是坚持下去,一路前行并满心期待缘分的出现。

人活这一世,基本都逃不开对于功成名就的追求和向往,但是在功成名就之后,有些人会在功利和虚荣中沉沦迷失,而有些人则会回过身来,以博大的胸怀和慈悲温柔的眼光审视普罗大众,为那些生活在社会底层的善良百姓和弱势群体出一份力,让他们受到更多的关注和照拂。

很明显,华仔属于后者。

以上就是小编为大家整理的关于《《失孤》上映八年: 原型郭刚堂儿子大婚, 刘德华送来特殊礼物》的最新内容,了解更影视资讯、明星动态,请多关注策驰影视。