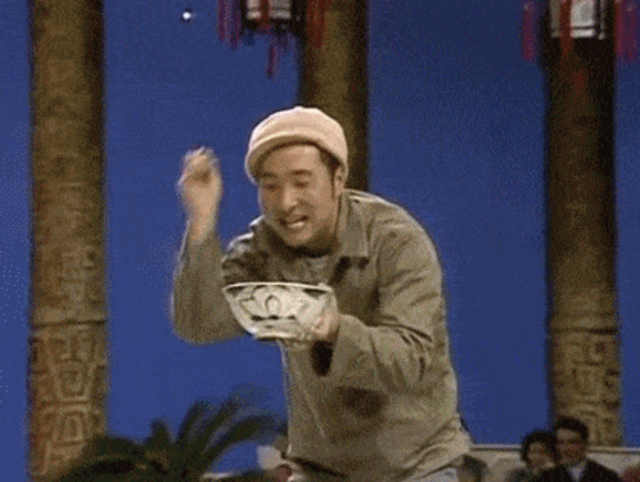

1998年春晚,

陈佩斯和朱时茂的《王爷与邮差》终于上台。

这是他们合作的小品的最后一部。

台下观众的笑的肚子都疼了,

而他们却早已精疲力尽。

喜剧舞台上,喜剧演员常常是观众的祭品。

45岁的陈佩斯决定离开了。

他要放弃了演小品和喜剧的事业,将全部心思投入到戏剧舞台的幕后工作中。

他已经折腾不动了,

他已经为喜剧献祭了他的青春。

陈佩斯曾经不想做小品,他甚至不想做演员。直到他的父亲陈强对他说:“老百姓生活真的太苦了,但我们这样的小人物改变不了什么,唯一能做的就是给他们带去欢乐。”

在父亲的影响下,陈佩斯这才做了演员。

做了演员后,父亲把他带进了八一厂,那是个很快乐的地方,陈佩斯在那尽情享受着创作的过程。也正是在八一厂的这段时间——

陈佩斯认识了朱时茂。

朱时茂那时刚拍完电影《牧马人》,是电影圈的远近闻名的帅哥,新生代男演员。

这两个人本应有着不同的命运轨迹,却因为八一制片厂的活动而走到了一起。

那时,八一制片厂经常组织自娱自乐的文艺活动和各种晚会,但是八一制片厂自行组织的这些节目大多都是传统的歌舞和话剧表演。

陈佩斯觉得这些活动很无聊,

朱时茂也觉得这些活动很无聊。

在私底下嘀咕讨论的时候,他俩不约而同地想到了小品,结交后,好似相识恨晚。

他们一起合作创作第一部小品作品——《吃面条》。这部小品的排练过程十分有趣,幽默感十足,每一个台词都让人捧腹大笑。

在表演当天,他们把观众和战友们都逗得开怀大笑,把人笑的连裤腰带都给蹦出来。

老陈和朱时茂感到很满意。

只是,那会的他们谁没想到,这个为了逗人笑的合作,会让他们成名,并且在未来的青春中消磨了他们4分之一人生的时间。

改名他们命运的是,是1982年的那件事情,那年年末春晚的第一届总导演黄一鹤,正在物色作品和演员,以备“1983年春晚”的表演。

黄一鹤的脑子里,他首先想到就是,那年在北京大火的朱时茂和陈佩斯的《吃面条》。

他们两个人在八一厂的动静太大了,北京城里的文艺工作者都知道他们的名字和小品。

为了让他俩上节目,

黄一鹤导演安排姜昆骑着自行车,

去八一厂找老陈和老朱。

姜昆去的那天,老陈和老朱都不在厂里。

最后,姜昆在北京儿童制片厂找到了他们。

他们那会正在演出。

台下掌声累吗,姜昆不禁感叹:“这个小品,真是厉害,那个压抑的时代好像过去了。”

“1983年的《吃面条》是当时社会中的一个非常明显的标志,它标志着人们在经历了几十年的压抑和沉默之后,终于可以笑了,人们终于走出了那层灰蒙蒙的阴霾。”

那时的陈佩斯没有想到,

他以为是自由的开始,但却是结束。

此后的他也被戴上了枷锁去跳舞。

1990年那部著名的《主角与配角》虽然风靡全国,但想要在春晚上演出却历经波折。

原因在于该剧中的反串八路军情节遭到了领导的反对,认为这会给政治负担带来不良影响。然而,也有领导支持陈佩斯,认为小品作为娱乐节目不应承担政治责任。

最后是有大领导给他俩做了担保,《主角与配角》这才在争议和矛盾中地闯入了春晚。

外界普遍认为《主角与配角》是朱时茂和陈佩斯合作的最高水平之作。

也从这一年的春晚开始,小品作为表演形式已经取代了相声,成为春晚的第一主角。

而陈佩斯和朱时茂也确立了两人合作的表演模式:他们两人,一邪一正,一文一武。

但是,正当观众以为老朱和老陈会走向更高雅的路线时,陈佩斯却推出了《大变活人》和《宇宙体操队》等纯粹的娱乐作品。

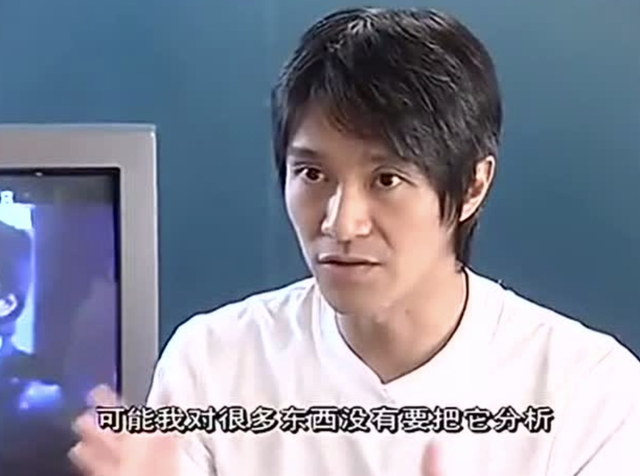

陈佩斯说:“我只想做非常浅层、纯滑稽的东西。我用最低端的技术,同样能让观众开心,这就够了。我不想去教育他们,只想让他们快乐。在别人追求高雅的时候,我想告诉他们,这是你们的权利,我就是要让你们笑,就是让你们开心,这就是我的信仰。”

但即便如此,做纯粹娱乐的陈佩斯和朱时茂,仍被领导针对,他们年复一年地提出意见,总是遭到拒绝,创作上矛盾也早已变成了针锋相对的私人情绪和私人矛盾。

很多人看他们眼红,看他们不爽。

早在1991年便已经创作完成的《王爷与邮差》小品,竟拖延了7年才面世。明明彩排没有问题,但到了现场却频频出现失误,甚至答应的高科技拍摄技术也没有被采纳。

在节目结束后,他们深感失落。

优秀的喜剧演员多半都是完美主义者,曾经的陈佩斯也曾愿意妥协,但如今年近半百的他,已经无法再去妥协追求那一丝丝完美主义。

“当我不愿意的时候,我就离开它,看心情吧。上不上春晚,不是我们俩能说了算的,也不是导演能说了算的,也不是台长能说了算的,这是一个潜规则,谁都知道这事。所以呢,大家都不要揣着明白装糊涂。至于观众喜欢不喜欢,需要不需要,其实都不重要。”

就这样,1998年,小品界的天皇陈佩斯离开了春晚喜剧的舞台。

十年后,电影圈的喜剧之王“周星驰”也在《长江七号》后不再做演员。

在上世纪50-60年代,

香港迎来了内地的两次移民潮,而1962年出生的周星驰就是这里面的一批移民的后代。

1957年,周星驰的母亲凌宝儿在父亲被关进监狱后,跟着母亲移民去了香港寻找生计。

为了生存下去,凌宝儿跟一个来自宁波的移民结了婚,但是在结婚的那天,他们没有办酒席,只是简单地吃了一碗面和两个鸡蛋,就这样成了夫妻。之后,凌宝儿生下了三个孩子,一家人生活在九龙的贫民区。

凌宝儿在家带孩子,丈夫则在外面养家糊口,

但是时间久了,两人之间便产生了矛盾。

丈夫嫌弃媳妇不赚钱,而媳妇则嫌弃丈夫不照顾孩子,两个人常常在家里吵闹不休。

当然,他们结婚的时候本就没有多少爱情,只是为了能够凑在一起生活。一次次的争吵,矛盾不断升级,发展到了动手打架的地步。

最终两人离婚收场。

这件事给周星驰带来了很大的影响。

周星驰一直处在没有安全感的环境中长大。长大后,周星驰便一直在用“自我欺骗”这种方式去治愈自己的童年的那些创伤。

公开采访时,他笑着说,小时候父母在他面前打架,一招一式就跟拍电影一样很搞笑。

心理学家指出,周星驰这种“娱乐性的心态”来解读父母打架这件事,并不是他放下了,又或者是幽默,这是一种逃离性的心理,他不愿意面对残酷的事实,因此用了一种很轻松的视角去回忆这件事,以至于自己不再那么痛苦。

不过好在,那段痛苦的日子还有梁朝伟陪伴。

他们是隔着几户的邻居,从小在一个街区长大,街头小巷,他们嘻嘻哈哈,一起嬉笑。童年时的"坏主意"大多是周星驰出的,梁朝伟都是陪着周星驰一起闹一起玩。

有一天,周星驰买了一架摄影机,拉着梁朝伟就上山拍电影,周星驰又是演员、又是拍摄、又是导演,拍完后,就一起在家里看。

梁朝伟说:“实际上周星星在那个时候已经展现出他的喜剧创作能力和才华,那天之后,周星星经常跟我谈他的演员和导演梦想,甚至当年去参加TVB考试时也是周星星害怕考试,拉着迷茫时期的我一起去的。”

然而,很遗憾的是,

1982年的TVB考试中,梁朝伟顺利录取,而一心想成为演员的周星驰则落选了。

幸而,在同一条街上的戚美珍帮助下,周星驰勉强进入了夜校,并和梁朝伟同班。

进入TVB后,他们还是好朋友,

同学们甚至认为他们是表兄弟。

然而,毕业后,成年世界向他们袭来,

一切都变了。

毕业后,梁朝伟和周星驰都被安排去了儿童节目《430穿梭机》做主持人,他们两个人在台面上依旧是嘻嘻哈哈,但是仅仅半年后,梁朝伟就被TVB调走了,去拍戏了。

周星驰则一待就是5年,这5年里,除了做主持人就是没完没了的跑龙套,被人骂“死跑龙套的”,被人指责“戏太多”。(悲伤的人总是在笑。——太宰治)

后来,周星驰把这5年的龙套生涯都拍进了自己的《喜剧之王》里,

而梁朝伟呢,在周星驰跑龙套的那5年里,演员做的大红大紫。没有人知道,在那孤寂的5年里,周星驰到底经历了什么。

直到1988年,26岁的周星驰再被李修贤挖掘拍了《霹雳先锋》终于出了名。从1988年到1992年,周星驰一口气拍了20多部戏剧电影。

迎来了港片“两周一成”的时代后,

他的片酬也从300万涨到了800万,

但是随着星爷的片酬的上涨,

他也有新的外号“太上导演”。

每部电影,他不仅作为演员参与动作设计,甚至还从幕后制作上全面介入,明明是只要做演员,但是却揽下了导演的所有工作。

最终,一切在30岁的那天,一切都按耐不住了。周星驰的创作欲开始全面爆发。

他把过去的那些经历与辛酸苦辣酸甜,全部放在了电影里,只是周星驰并不沉重,就跟过去他笑着谈论父母打架一起,周星驰无意中表现出这些人物在以嬉皮笑脸的外表掩盖着他们沉重的一面,在很沉闷时候,周星驰可以马上制造笑点,让电影变得有趣。

1999年的《喜剧之王》便是周星驰对过去总结的巅峰,其后的《功夫》则是倾注了他对电影的所理解的一切和热爱的一切。

可是,任何人性抽丝剥茧的过程中,都会对自身产生巨大的吞噬感。喜剧的愉悦和生活的艰辛之间往往形成巨大的反差。

2008年,45岁的周星驰在演完《长江七号》后,转身离开,去了幕后做起了导演。

他说,「周星星是个很棒的角色,我很开心扮演过他。不过一切到此为止了。」

周星驰离开的原因是因为他已经老了,他无法再扮演自己导演作品中的年轻角色。

以前,周星驰的电影几乎都是他本人素颜出镜,没有借助任何的造型,完全靠着演技征服了所有观众。但现在,他不再年轻了。

他即便在演技上能把握年轻人的内心感受,可是他的那张脸已经演不了年轻人的。

如果你仔细去研究周星驰的电影,

你就会发现,他自己编导的电影人物内核都非常相似,都是20岁到40岁的青壮年,内心纯真无邪,外表懒散,面对现实的挑战却格格不入,以异想天开的方式完成和解。

而星爷呢?虽然他以喜剧演员的身份出现在大众的视野中,但他的演技和表演风格却不亚于任何一位严肃的演员。他对待电影是很严肃的,或者说是极其认真的。

你让年仅60岁的他,再去演一个20岁到40岁的青壮年,星爷做不到,也不愿意去做。

他如果非要出来演戏,那一定是演的是60岁的自己,70岁的自己,可是周星驰之所以是周星驰,是因为周星星是长不大的。

他电影的母题是不变的——

所以,没变的是,在后来的电影《西游降魔篇》中,演员选用的是文章和黄渤,《美人鱼》选用了邓超,《新喜剧之王》则选用了王宝强。这几部电影的评分都不太高,如果将电影中的主角换成周星驰本人,

你还会觉得电影奇怪吗?

周星驰的电影作品与他本人是划等号的,没有周星驰,周星驰的电影就不完整了。

也正是因为如此——

周星驰本身就代表了一种电影类型,

他对电影的痴迷甚至让他愿意为了拍好电影而与所有人翻脸。虽然有人不理解,认为只是一部电影而已,但对于周星驰而言,电影就是他的生命,他不允许任何人污蔑它。

周星驰离开银幕的3年后,

另一位喜剧巨星赵本山,也宣布了退出春晚。

与陈佩斯和周星驰的离开一样,老赵也身心疲惫。他已经年迈,如同东北旧事一样,老赵和他的人生经历也消失在传说和故事中。

那年,老赵的《老有少林》在第二次春晚彩排时被领导撤下,理由是“赵本山的东北话太过浓重,带有浓厚方言的小品不适合面向全国观众的春晚节目”。

老赵才刚刚拿到入场券,就被无情地踢出门外。

回到家,他回到了铁岭。大年三十那天,他看着黄宏和宋丹丹的《超生游击队》在春晚上大火,嘀咕着:“这黄宏还是哈尔滨人呐,东北话咋就没问题了呢?”

三进三出北京后,老赵终于明白,

能不上上,就是人家主人一句话的事。

此后的老赵越来越圆滑,为了能上台表演,老赵的许多智慧都用在这里面。

老赵的表演技巧使得他在小品领域中无人能敌。他能够将北方农民的生活习惯及其欢乐与痛苦、聪明与愚蠢、卑微与骄傲等方面表现得淋漓尽致,这让观众们为之疯狂。

“2000年后,老赵迎来了他的黄金年代。”

然而,台下的危机却早已在涌动。

2000年以前,春晚曾经依赖着姜昆、黄一鹤等一大批从东北和陕西赶来的演员,才逐渐将其影响扩大到了北京周边以外的西北和东北地区。

1999年,奇志和大兵的登场标志着春晚的影响力已经深入到秦岭和淮河以南的深处,

但是赵丽蓉去世、牛群和冯巩分家、编剧梁左去世了,朱时茂和陈佩斯也都转行了,

老艺术家们的去世,沉重的打击对相声和小品领域。而后来的那些新人们难以顶替,没一个能打的,真的就只有一个赵本山。

赵本山能独霸春晚十余年,是因为除了他之外实在没有其他人能够胜任这个舞台了。

起初,他去参加春晚是为了提高自己的名气和挣更多的钱,但到了后来,他已经成为了春晚不可或缺的一部分。每年的春晚之夜,全国14亿观众都在期待着他的表演。

不是老赵想上,

而是在那一天,全国人民都在等着他上。

老赵是真的不得不上了。

只是,时光流转,春晚已逐渐从自娱自乐的艺术舞台沦为一个例行公事的庄重舞台,

老赵的那东北市井文化不合适了。

不过老赵也很聪明,早已觉察风云变幻的老赵,在2011年,疾病退场之前,留下一句“此地跳过一万字”,老赵在风云变天前飘逸退出。

2013年,“沐浴中心事件”爆发,

原本谋留余地的老赵正式宣告脱离了春晚,

赵本山的黄金时代渐行渐远。

赵本山重返乡野,去拍他的乡村爱情故事。只要他在,东北的那些轶事依然存在。

“老赵”走了,他把位置让出来了。

看起来等待许久的上位的年轻人,如今终于有机会了。

殊不知机会虽有,却没有年轻人挺身而出。

近年来最有前途的人是沈腾。

沈腾好像是老赵和周星驰的结合体。

就像当年老赵带着赵家上春晚一样,沈腾也凭借开心麻花频频现身春晚。

就像当年周星驰称霸香港票房一样,任何一部有沈腾的“80%以上含腾量”的电影,几乎在每年的内地票房上也是“乱杀”。

不过,与老赵的狡猾和周星驰的偏执相比,沉腾似乎总缺了点什么。不是演技、能力,而是沉腾“长大了”。和以前在剧场卖票的沉腾不同,现在的他似乎缺乏探索的动力。

如果你去看沈腾拍的电影,仔细看,这些电影的内核是一致的。对于沈腾和开心麻花来说,他们把剧中的造型磨练的非常透彻。

他们知道什么样的电影赚钱,观众会喜欢什么样的电影,什么样的宣传最有效。

所以不管是开心麻花还是各大影院,他们的作品无一不是各种段子拼凑而成的。

不同于周星驰沉浸式的让人哭笑不得,沈腾和开心麻花总能在某个时刻让你跳起来。

所以周星驰的电影可以看很多遍,10遍、20遍。虽知其情节,仍可感慨,有新感悟。

但对沈腾和他的开心麻花来说,却像是烟花,耀眼夺目却随即忘却。

如果一定要比较的话,沈腾在话剧的舞台上磨练了自己的表演天赋,千日万夜。

这让他可以充分发挥自己的才华。然而,周星驰很早就意识到,除了表演天才外,他在编剧、导演、剪辑方面也是天才。

这就是目前沈腾和周星驰之间的根本差距。

一个是创造者,一个是现有行业的领导者。

在这里,周星驰是创造者,沈腾是引领者。沈腾固然很优秀,但是前人的起点太高了。

现如今的沈腾总有点青黄不接的感觉。

不过,历史的车轮转啊转,“欢乐的时代,我们可以喜欢任何人,不喜欢任何人,但不能为了欢乐而无视亿万人民的选择”。所有的喜剧演员、喜剧演员,包括陈佩斯、朱时茂、周星驰、沉腾,都同样适用于这句话。

以上就是小编为大家整理的关于《中国「喜剧演员」的痛: 周星驰老去, 赵本山退休, 沈腾青黄不接》的最新内容,了解更影视资讯、明星动态,请多关注策驰影视。