近来,徐峥流年不利。

有网友举着身份证,联名抵制他公开露脸、参加综艺捞金,大有一棍子将他打倒之势。

太阳底下没有新鲜事。事情的缘起,还是因为徐峥两口子跟张庭剪不断理还乱的关系。

从去年张庭“TST庭秘密”听证会结束之后,这件事情再也没有新动向。

吃亏上当的网友,正愁着无处宣泄,恰好赶上徐峥参加的蓝台综艺《青春环游记》,定档4月8日开播。

各种路透照和海报中他都稳居C位,还亲自在社交媒体上为这档综艺打call。

代理张庭TST的网友赔得血本无归、欲哭无泪,赚得盆满钵满的明星却继续参加综艺捞金,大家自然咽不下这口气。

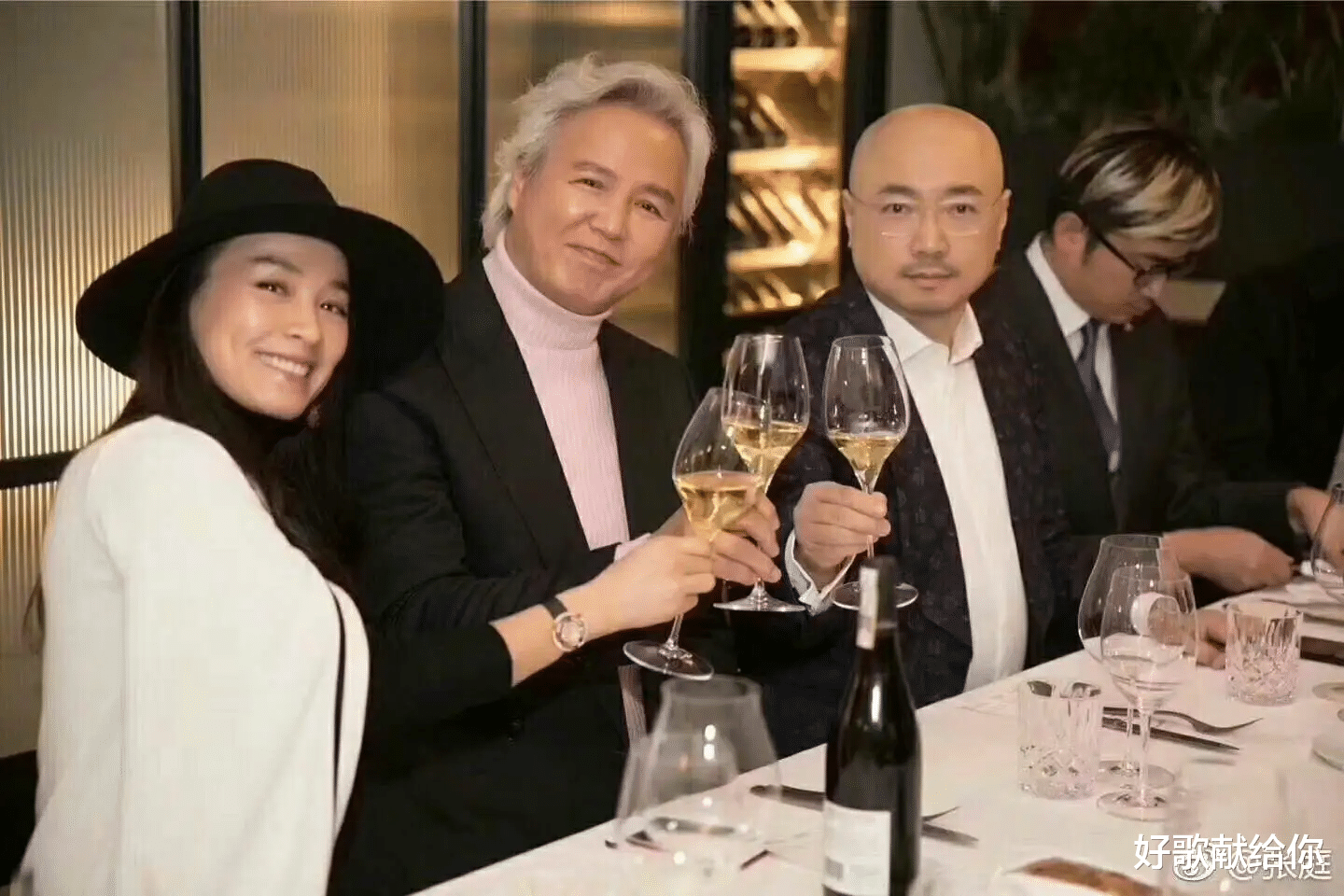

别人喝西北风,你照样吃香的喝辣的,于是乎,不依不饶的网友联手把徐峥送上了风口浪尖。

要知道,在去年的风口浪尖上,徐峥主演的《爱情神话》入围金鸡奖最佳男主角,他躲着风头都没敢出现在现场。

再是,他的新片《假爸爸》开拍,沿路飘人工雪,导致附近商铺被污染,商户叫苦不迭,网友的批评也铺天盖地。

说实话,徐峥算得上圈里的一号奇人。

俗话说,成名应成万世名,计利当计天下利。

当他名利双收之后,小人物的德行和大人物的实绩在他身上也是共存的。

他既产出过超前卖座的爆米花电影《泰囧》,又监制并主演了国内现实主义电影标杆《我不是药神》。

既玩得来宣传营销,也创作得出风向标。

可以说,电影圈过去的这十年,若是没有徐峥,会错失大半光彩。

但同时,把目光聚焦于德行上时,徐峥又充满了争议。

“精明”、“滥情”、“剽窃者”、“德不配位”……

数不清的负面评价萦绕在他周身,令他难以得到与地位相匹配的景仰。

名和利都有了,但抱歉,名和利都救不了徐峥。

人设与人格颠倒

他以“精明”著称。

“什么都想要”一方面渗透进他的创作外,也侵蚀了他的个人口碑。

既要参与瓜分大蛋糕,又垂涎于别人口袋里的仨瓜俩枣。

招忌恨之处在于,冒犯了别人后,他总能片叶不沾身,实现自身利益最大化。

“囧”字招牌的由来,就是一个例子。

2010年,由徐峥主演的《人在囧途》上映。

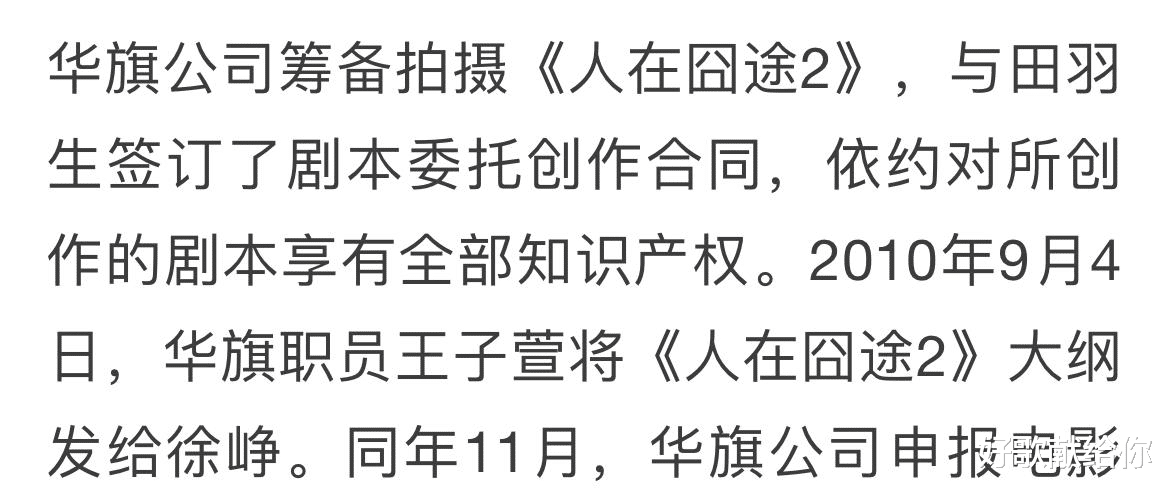

见影片反响不错,出品方华旗影视着手筹划《人在囧途2》。

剧本大纲已经发给了徐峥,但因理念不合,双方没有继续合作。

徐峥选择另起炉灶,拉上几个编剧,炮制了剧本《泰囧》,准备制作自己的处女作。

到此没问题。

但影片上映的时候,名字已经由《泰囧》,变更为了《人再囧途之泰囧》。

“再”与“在”一字之差,读音相同。

宣传时期,出品方还常常宣称影片是《人在囧途》的升级版,让观众误以为《人再囧途之泰囧》是《人在囧途》的续集。

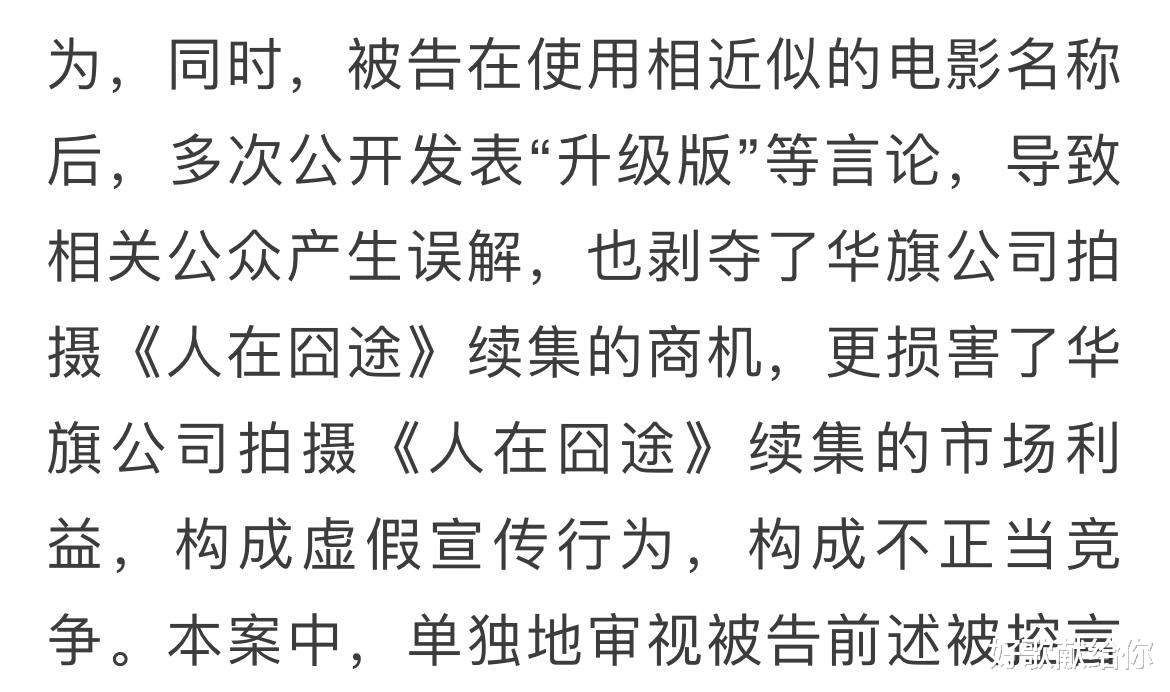

如此一来,被借用了商誉的华旗影视就不爽了,把徐峥的真乐道公司以及投资方光线传媒写进了诉状里。

最终,《泰囧》的出品公司被判向华旗影视赔偿500万元。

这500万,相比于《泰囧》大卖的票房而言,是九牛一毛。

而如果不搭《人在囧途》的便车宣传,《泰囧》的观影群众又未必有这么庞大。

所以,也难怪有人将徐峥与光线的侵权行为解读为“明知故犯”。

类似被同行诟病的事情,还有。

2020年初,他将《囧妈》转为网播,遭到23条院线,2万余名电影从业者联合抵制。

陈思诚揶揄他:电影人干“折损同行”的事。

但徐峥本人却稳赚不亏,既从网播合作方身上提前收到了成本,又获得了观众的好评。

在混沌中全身而退,徐峥也不是第一次。

张庭臭名昭著的TST事件闹得沸沸扬扬,徐峥为其打广告,代言旗下产品“峥酒”等事情也被扒出。

但徐峥本人与张庭夫妇的公司在股权上并无直接关联。

不久前召开的听证会,涉事主体有妻子陶虹的名字,却没有徐峥的名字。

背后错综复杂的利益交织,我们不得而知。

但表面上看,他参与的仅仅是站台工作,算是撇清关系,又全身而退了一次。

本人所昭告天下的创作理念、价值观,与他展现出来的德行也割裂得很。

他多次强调要贴近大众。

“创作者应该极力满足观众的心理需求,让他们感受到温度和暖意。”

“观众希望看到的永远是能和他们共情的部分。”

回应《囧妈》网播争议的时候,也是这一套说辞:“决定的核心是让观众看到电影,让观众受惠。”

“我们所做的一切都是为了观众,现在终于如愿以偿了。”

话说得挺暖心,创作上,他也的确做到了和大众共情。

《我不是药神》中,他饰演的程勇本可以在捞到利益后及时抽身,但一番挣扎过后,最终还是选择了牺牲自己,为众人抱薪。

这个角色助徐峥把金马影帝的奖杯揽入怀中。

可“伟光正”版本的徐峥,似乎只是口头限定、影片限定。

现实中的他,姿态仍旧是上位者姿态。

电影里是本可以全身而退,却为弱势群体趟泥潭的英雄。

现实中却是夫妻双双为TST站台,趴在弱势群体身上吸血,最终唯他全身而退。

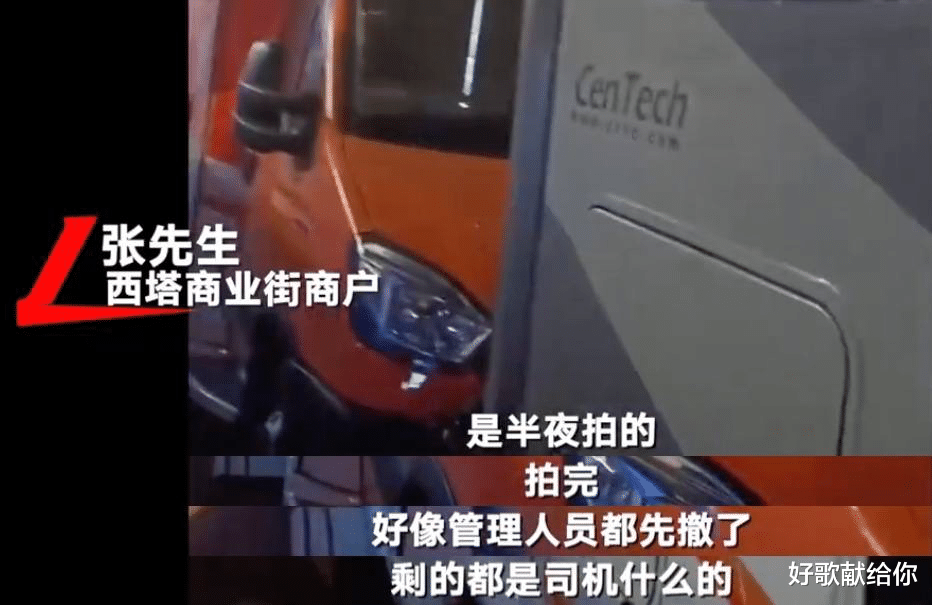

《假爸爸》剧组借地拍摄,擅自使用人工雪。

拍完过后,街上商贩的食材与门面均被污染,剧组却拍拍屁股走人。

商贩向媒体曝光后,得到的赔偿也仅仅300元。

所以,所谓的“为了观众”能有几分真,已经不言而喻。

这套说辞,有他对观众需求的拿捏,有他的战略性讨好,有他扮猪吃老虎的虚伪,唯独没有发自内心的共情。

那些他自导自演电影里的中产男人,倒是与他贴近的。

精明、利己、一肚子的花花肠子。

现实与理想错位

在电影创作上,徐峥有着多重身份:演员、导演、监制。

也有着双重人格:他既是卖座爆米花电影的缔造者,也参与制作了兼具深度和先锋性的《我不是药神》《爱情神话》。

相左的两个维度,放在徐峥身上并不矛盾。

因为,讨好市场时,他的身份是导演。

聚焦于深度时,他的身份是监制。

都是了不得的身份,但显然,前者离创作的内核更近一些。

做几个对照组,你会发现,他导演的作品,与他监制的作品,是割裂的。

由他监制,文牧野执导的《我不是药神》,卖点是“深刻”。

而由他亲自导演的《泰囧》《港囧》《囧妈》等一系列爆米花电影,卖点是“浅薄”。

前者的焦点是过往影片中不多见的:弱势群体的处境、法与情的矛盾、小人物身上一体两面的正义与自私。

诸如此类,在引发观众的同情与共鸣,收获观众眼泪的同时,还无意中促进了医疗改革,为现实当中的弱势群体带来了福祉。

后者对于电影圈来说,则远没有那么珍贵,从过去到现在,市面上有太多太多小成本喜剧。

烂梗、鸡汤、反串、荤段子、大反转、初恋情结、浮夸神态……

这些东西堆砌在一起时,很容易让人联想起“烂片”、“哗众取宠”这些词。

风评也的确如此。

无论深刻还是浅薄,都是试图靠近观众,探究观众的需求。

只不过,差距背后有些扎心。

用俗烂套路接近大众,徐峥自己就行。

再高端点,就只能收敛野心,把砧板让给更有才华的人,从操刀者变为监工。

《爱情神话》也是如此。

这部由邵艺辉自导自编的电影,打破了惯看的男性视觉。

片中的女性各有各的欲望,各有各的鲜活,她们有思想也不差钱。

编剧把现实生活中男男女女的所做之事对调了一下。

马伊琍一夜温存之后,拍拍屁股走人。

吴越犯了天下男人都会犯的错误。

倪虹洁“有钱有闲,老公失踪”。

又借她们之口,吐槽男性导演刻画的女性角色太扁平。

片中的徐峥则回应:“我替中国的男导演向你们道歉。”

诙谐感拉满,毕竟徐峥本人就是典型的男导演代表。

换到他自己导演的电影里,女性的形象的确是扁平的。

不是对出轨老公不离不弃的发妻,就是清纯神圣的白月光初恋。

徐峥不是没有才华,也不是没有艺术追求。

他从小在上海人民艺术剧院周遭长大,时常跑到剧院里看演出,有大把的机会接受艺术的熏陶。

小学三年级的时候,他便是少儿话剧团的小演员,主演过无数出戏。

从上戏毕业后,他正式走进了剧场,成为上海话剧艺术中心的一名演员。

从《商鞅》到《股票的颜色》,一出出,一幕幕,让他在上海话剧界成了红人。

年仅26岁,他就获得了白玉兰奖。

演而优则导。

那时候的徐峥是纯粹的文艺青年,对财富充耳不闻,只迷恋小众与腔调。

1998年,他把目光转向了先锋实验话剧,执导了《拥挤》《母亲》。

在《拥挤》里,他为了体现“人被社会挤压”的寓意,把自己束缚在一张椅子上,长达四十分钟。演出结束时,他仍被塑料紧紧缠绕。

表演很艺术,但台下的观众昏昏欲睡,他们搞不清楚这演的是啥玩意儿。

同一时间,剧团创收减少,一些项目不得不搁置下来。

徐峥的感觉很挫败,却也在不久之后明白,演出的目的是让观众看懂,搞艺术的前提是有钱。

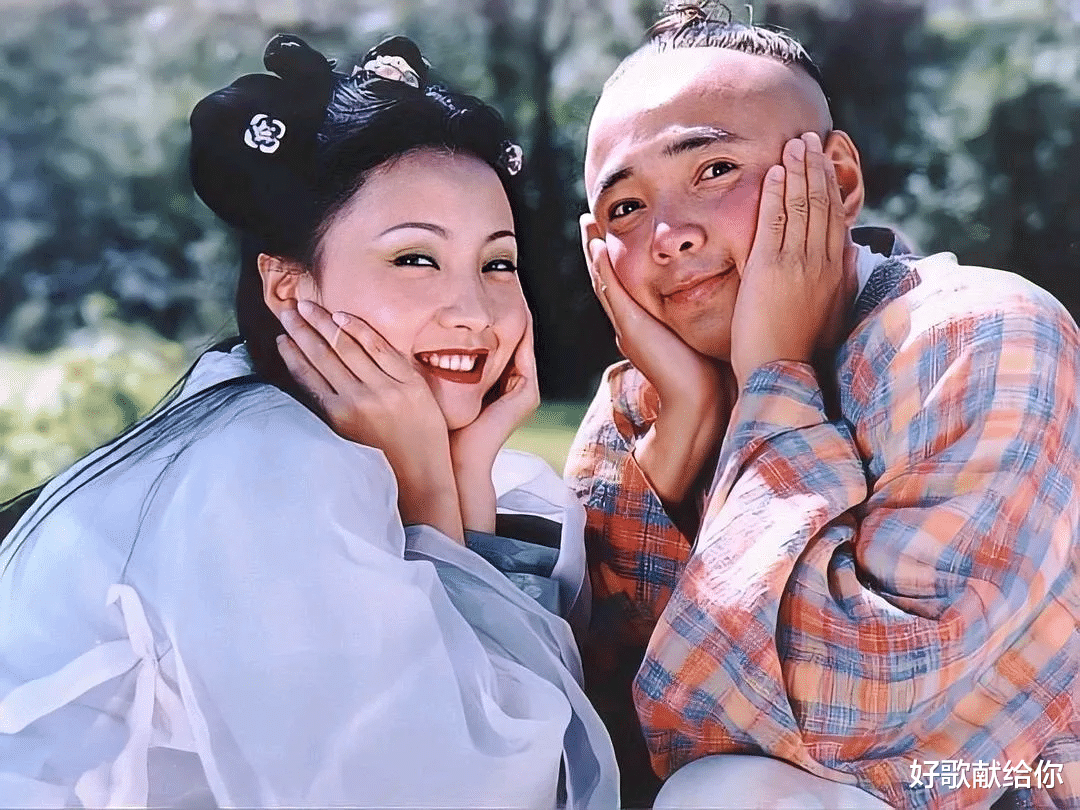

两年后,《春光灿烂猪八戒》找到了他,请他出演猪八戒一角。

但在拍案不久后,这部剧的投资人因不看好而纷纷撤资。

导演无奈只能放话,谁投资谁就能当主演。

徐峥为了保住自己的主演位置,掏出全部积蓄,投资了这部剧。

结果,《春光灿烂猪八戒》在播出的时候收视率领跑全国,徐峥不仅收获了几倍的投资回报,还以猪八戒的形象家喻户晓。

往后的徐峥,比起艺术家,更像是一个眼光精准的投资者。

2006年,他毛遂自荐,零片酬出演宁浩《疯狂的石头》。

这部电影最终获得了2800万票房,是投资的将近十倍。

眼光多次得到印证后,徐峥开始施展拳脚。

2013年,他的导演处女作《泰囧》上映,破了国内票房纪录。

徐峥也一跃晋升为了资本。

但艺术家这个身份,并没有被他放下,而只是藏在了内心深处。

表现出来的模样,就有些拧巴了。

自述不喜欢“囧”这个字,但因为前面两部“囧”字辈电影获得了巨大的成功,不得不延续下去。

渴望让“囧”系列摆脱爆米花的标签,但现实来看,结果不尽人意。

徐峥还提到,自己身上少了些混不吝的东西,总喜欢待在安全区,豁不出去。

答案出来了,这种“放不下”的本质,不是因为徐峥口中的“害怕失败”。

而是因为“贪”,既要,又要。

既割舍不掉市场,又挂念着艺术追求,自身的才华又不足兼顾二者。

始终贪恋让他成功的旧有模式,所以从《泰囧》到《囧妈》,他都无法脱离爆米花电影,处处受限,永远没突破。

他的创作之路上,小众与大众,口碑与票房,似乎永远无法和谐相处。

赚得够多了,头衔够多了,也还是难以自洽。

以上就是小编为大家整理的关于《“成名应成万世名, 计利当计天下利”, 但抱歉, 名和利救不了徐峥》的最新内容,了解更影视资讯、明星动态,请多关注策驰影视。