这是我看过的迄今为止最有感觉的一部电影,也引发了我诸多思考。关于真相:我到底是谁?看结局的时候我们很容易觉得

记得黑泽明的电影《罗生门》(我发现黑泽明的这部电影和芥川龙之介的小说《竹林下》很像),你会发现里面的武士,武士妻子,强盗,樵夫各执一词,每个人都说了关于他们看到的版本。还有去年看过的电影《看不见的客人》也用了类似罗生门手法,甚至电影《少年派的奇幻漂流》,以某个主角回忆的方式呈现的说法真的是事件的“真相”吗?还是我们只是一厢情愿相信那个故事是真的,因为对方说的过于引人入胜。

记得大学看过一本书,朱岳的《蒙着眼睛的旅行者》是一个关于西西弗斯故事的另一种说法,当时令我非常着迷。在《虚构》里,小说第一句就是“我就是那个叫马原的人”。写作课老师特别讲到了这点,这是一种“叙事圈套”,因为不管是观众还是读者都没法去证伪故事的真相,那时候,老师说真相其实也没那么重要,看作品不用特别去关注作者究竟想要表达什么。

那个时候我不认同啊,偏偏要和老师争执到底。现在呢,似乎有些理解了。关于作者想要表达的初衷和我们自己看到过的真的一样么?如果吧把作者的初衷比做真相的话,我们看到的女主角讲的故事才是我们看到的,而且是无法证伪的。只要我们开心了,或者打动到我们即可。我倒是发现了一点矛盾,既然莉娜说她将那个复制的她用弹“毁灭”掉了,因此灯塔的一切,关于闪晃中的一切就归于湮灭了。

关于这个结果,确实灯塔被火烧掉了,闪晃也不存在了,可是呢,她之前明明说的是那个复制的她和她本人一模一样,那么当莉娜想着用手榴毁灭复制的自己时,那个“她”不是也应该知道的么?所以这就是自相矛盾的地方。基于这点,对于独自回来的莉娜究竟是不是原来那个她,我是表示怀疑的。关于未知:是真的恐怖还是新生么?《湮灭》与其他运用罗生门的电影不同在于,它带着某种令人绝望的预示呈现,我们不可避免的陷入了不可知论的境地。

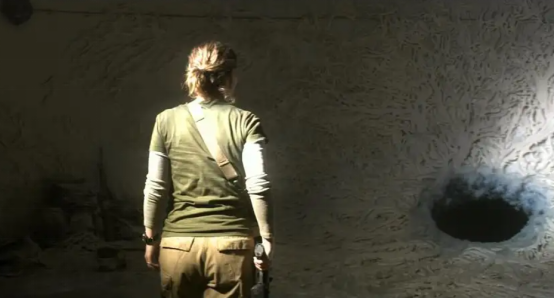

这是电影最令人恐怖的地方——我们从始至终对未知充满了恐惧,因为它的不可控制,我们需要安全感。当那个检查人员盘问从闪晃里出来的莉娜时,他问,里面是不是令人恐怖的景象,你看,我们对未知一向如此,莉娜说,不,也有一部分很美丽的事物。我们向来害怕改变,最喜欢呆在“舒适区”,里面的五个女人,一个是因失去了女儿迷失自我,一个是觉得自己有伤疤封闭自我,有的是得了癌症,有的是酒鬼,而莉娜,是因为她丈夫奄奄一息,她说她亏欠他。每个人都是带着残缺的那一部分,都想置之死地而后生,重新活过来。

我忽然感觉导演似乎向我们呈现的是,一切都不是纯粹的,只是我们以为我们的爱够真,我们的梦够纯,我们的心够忠诚。出轨之后,莉娜厌恶着自己和同事,而黑人同事却在与其他女人交欢之后,还能大言不惭地说他爱自己的妻子。我们不过像那些基因“庞杂”的花、鳄鱼、熊一样,随着时间的流逝慢慢被周遭的环境同化着,改变的,却浑然不觉,等到真正的“异化”以某种质变的形式出现时,我们就像电影中的人类一样惶恐不安。预示着希望的灯塔最后归于“湮灭”,到底意味着新生还是毁灭,几百年前的莎士比亚早已借着哈姆莱特之口向人们发问。也许真正的《湮灭》,从电影最后他们拥抱的那一刻,才正式拉开序幕。