情绪在此变得前所未有的重要,作为一种私人化的、在缺少个人主义土壤的社会主义我们时期甚至是难以启齿的主观感受。

此时替代“意志”、“政治”、“理性”等概念,成为剖析艺术创作的入口,某种意义上也因而成为了定义个人的方式,如海德格尔所说:“情绪作为此在的基本方式,作为给予此在以持存及可能性的东西”。

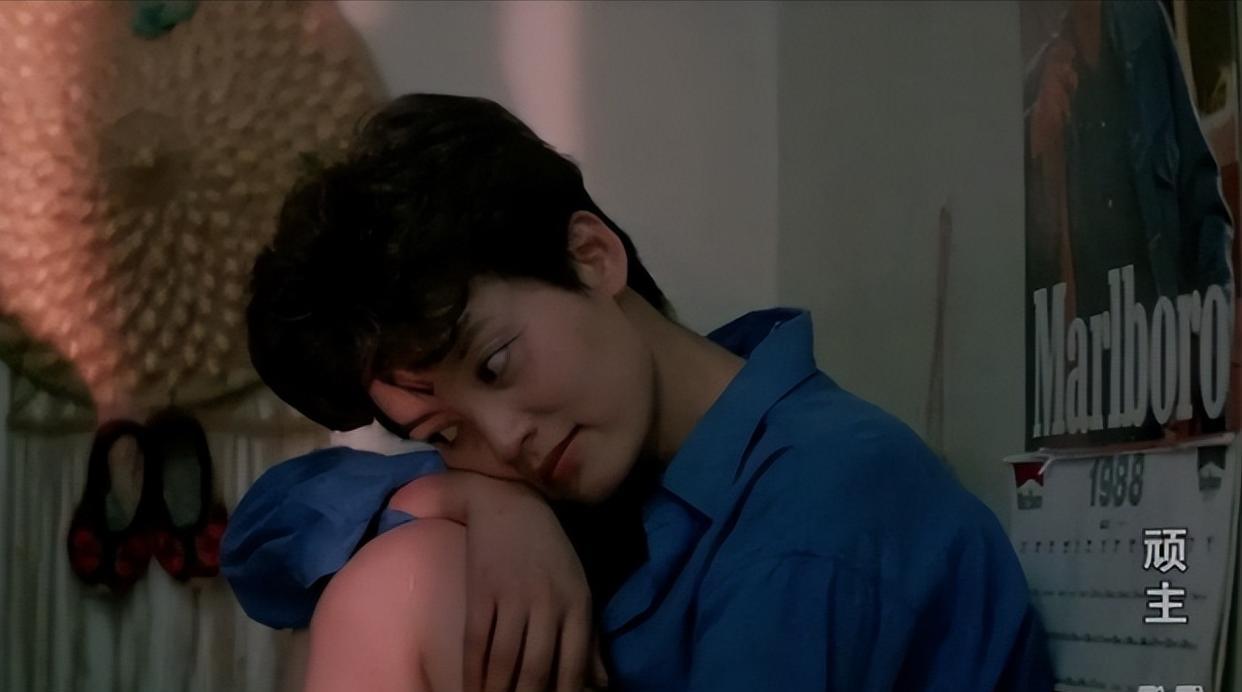

《顽主》依然是最有趣的案例之一。影片以三个身份独特的人物为主人公,他们在80年代末的北京成立了“3T”公司——这使他们听上去像是敏锐捕捉到时代风潮、下海经商的个体工商户。

然而公司的主营业务却超越了那个时代的想象以至于有了荒诞意味。所谓的“3T”指的是“替人排忧、替人解难、替人受过”,他们的工作任务是假扮长期不回家的丈夫任由妻子发泄怒火、替难以脱身的医生出席约会、为长期得不到关注的作家举办颁奖典礼······

在今天的社会学视野中我们可以将他们的工作命名为“情感劳动”(affectivelabor),但在彼时他们则是不折不扣的无赖、游手好闲之徒。

好在他们并没有加入成功学叙事的渴望,在为一个汲汲于名利渴望获得社会认可的“作家”宝康举办完荒诞的颁奖典礼之后,宝康感叹道:“和你们在一起是真快活,什么都不在乎,活着是真舒心。”

其中的一位女性朋友自嘲道:“无赖,你要是无赖了,也就什么都不在乎了。”宝康否认了她的话,第一次展示了作家的领悟能力:“这无赖的准确意义应该是无所依赖。”

“无所依赖”一语道破了“顽主们”的生存处境。他们首先失去了体制的庇护,在经济改革的过程中从国家体制母体中分离或掉落出来;其次失去了信仰的依赖,无论是改革前的社会主义信念,还是80年代对知识、现代化的憧憬,此刻伴随着市场大潮皆成了虚无。

这是这群“城市新人类”——或用王朔的话说——“社会主义新人”的精神状态。在一个颇具症候性的镜头中,这一切展露无遗:这是一个三人的近景镜头,他们转身看向身后,脸上流露出困惑的表情。

在他们的背后是车来车往的街道,也就是说,他们的身后是瞬息万变、流动中的城市。没有任何东西将为他们提供支撑。

影片中的父辈角色几乎都成了反面形象,于观的父亲沉浸在旧日革命的峥嵘岁月中,对孩子言行粗鲁、缺少关爱;德育教授表面上是哀叹世风日下的卫道士,实际却虚伪狡猾,渴望一段婚外恋情。

正是在这样的环境下,顽主们没有宏图大志、不相信宏大言说,无烦恼、不看书,成天只想打麻将、睡觉来取悦自己。一种“情绪型”主体出现在银幕上,此处的情绪不是多愁善感,而是剥除一切外在评价标准,致力于取悦自己、为自己提供情绪满足。

一种关键性的转变在此发生。李海燕在讨论现代我们的爱情谱系时指出,当情绪或爱在清朝晚期成为社会生活和文化生活中的关键词时,这体现了“一种现代性的根本转变”,表达情绪的术语成为定义个人身份的概念,换言之,“一个人之所以能受到他人的关注,并不是因为他或她取得了非凡的成就或见证过伟大的事件,而仅仅是因为,他或她作为个体的人,自有其重要的价值。”

当玩世现实主义艺术将那些在过往的社会等级秩序和道德评判体系中居于末位的人物放置在图像/影像的中心位置时,我们看到对个体的关怀与尊重。这里的“个体”不是一个空洞的能指,而是浮现于社会转型期的活生生的人。

《有话好好说》中的赵小帅更是这样一个“情绪型”主体。他热烈而坚定的追寻心中所爱,方式方法不在乎世俗的目光,也并不算计自己在这过程中的得失。

行事风格更难以以理性的标准衡量。影片颇为戏剧性地制造了赵小帅与张秋生的冲突,一个是行事不计后果的愣头青、粗俗的小商贩,一个是成熟稳重的知识分子。

赵小帅因当众受辱,立志要砍下赵德龙的手臂,无论代际,只求快慰。张秋生则时时压抑自己情绪、处处算计利害得失。然后最终的结果却是理性的张秋生走向了疯狂。

影片的结尾是冲动狂躁的赵小帅给张秋生上了一课。陈佩斯、陈强父子在这一时期拍摄的系列电影“天生我材必有用”带有鲜明的时代性。《父与子》抓住了80年代高考热的现象,在望子成龙的父亲和无心读书的孩子之间制造冲突与笑料。

到了系列第二部《儿子开店》已经变成待业青年勇于创业的故事了。此后的三部《傻帽经理》《父子老爷车》《爷俩儿开歌厅》呼应市场经济大潮,表现这对父子在下海、打工过程中的一系列遭遇。

不同于《顽主》的离经叛道、《有话好好说》的躁动不安,“天生我材必有用”系列最鲜明的特色就是对社会转型过程中个体商业户与打工者的描绘,为复杂的时代进程提供了生动真实的书写。

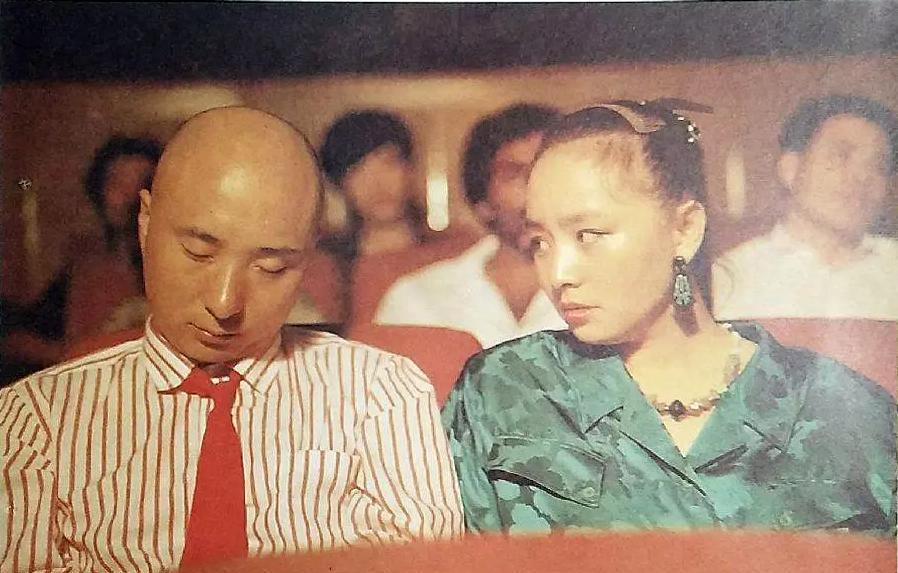

这五部影片中以《傻帽经理》故事最为精彩、人物形象最为生动、展现的时代细节最为丰富。片名即塑造了一个在市场社会中不知变通(“傻帽”)的个体户形象。

影片围绕二子在开店过程中遭遇到的多重压力展开。首先是商业竞争压力,80年代末旅馆业刚刚兴起,主要靠店员到火车站拉客以招徕生意。

在别家旅馆虚假宣传、开假发票以吸引顾客的时候,二子与父亲坚持“不使歪门邪道”,流失了大量顾客。

其次是税收罚款的压力,影片颇为真实地反映出市场化初期政府部门非但没有给个体经营松绑,反而添加了过多的税收压力:所得税、条件税、城市建设维修费、教育附加费、垃圾费、清洁费。

在与政府各部门的矛盾冲突激化到顶点的时候,黑户事件成为压垮旅店的最后一根稻草。在一个低角度的全景镜头中,杏花与二子被民警惩罚各自在一堵墙前面壁思过,二子决心再跟民警说情,他转身出门,民警以为他要逃跑,走了进来。

此时没有切换镜头,摄影机只是微微抬起,形成了一个颇为奇特的镜头:摄影机从民警脚部取景,于是他的双腿占据画面的绝大部分,二子被挤压到画面边缘,手足无措。这幅画面如此强有力地刻画了个体户在市场经济初期地尴尬遭遇,它并不像此后的第六代电影那样带有明显的对抗色彩,却也将个体户的困境和盘托出。

陈氏父子的这一系列电影一直没有受到研究者足够的关注,“他们给观众带来了快乐,也达到了妇孺皆知的程度,然而评论界却很少论及他们对喜剧艺术的探索和贡献。”

在我看来,他们最重要的贡献在于借用喜剧片的表达形式,生动形象地刻画了市场经济转型过程中个体经营户的喜怒哀乐。

二子从始至终是普通小生意人的面孔,他没有什么远大的抱负或承袭自历史的沉重包袱,只是尽可能地做好自己的小本买卖,以一种与经济体制领域同构的实用主义态度试图过好自己的生活。

今天,我们的经济改革已经成为全世界的关注焦点,相关著述汗牛充栋,然而在这一系列电影中我们却能够获得不同于数据统计、政策分析的感性体验,因为它们关注的是普通人的情绪,并将作用于观者的情感。

在讨论完情绪之于现代个人的重要意义之后,李海燕进而颇具洞见性地指出,清末流行的浪漫小说致力于描写低回徘徊、顾影自怜的情中人,其效果是将个体塑造为自我中心、自成一体、道德自主的单体。

于是民族就此获得了其最为理想的主体,因为“现代主体首先且首要是一种情感性的主体,而现代民族则首先且首要是一种同情式的社群。”

李的观察极具启发性。玩世艺术对顽主、城市新人类,或者说是对这群关注并致力于迎合自身情绪、世俗化的人物形象的塑造,恰好呼应了市场经济时代对个人主体的需求。