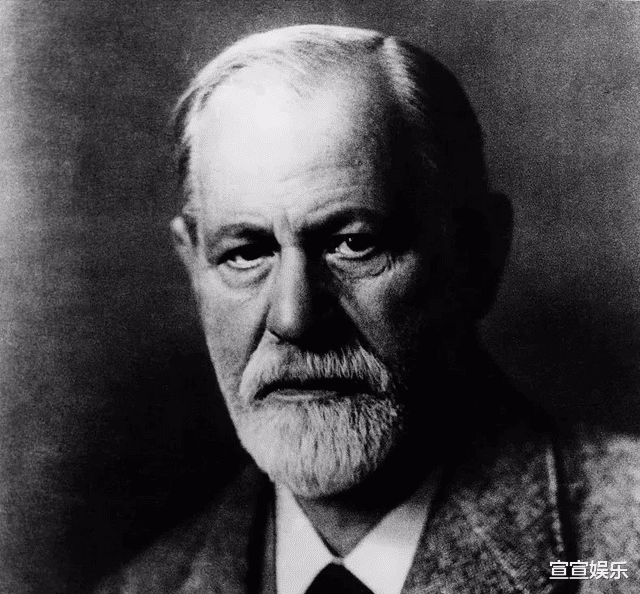

十九世纪末二十世纪初期,西格蒙德·弗洛伊德率先展开了“精神分析”。

六十年代中晚期,雅克.拉康则从结构派的角度,对弗洛伊德的“精神分析”进行了充实与完善,并在此基础上,发展出了“镜像说”、象征,想象,真实”等一系列的重要学说。

从二十世纪到现在,心理分析一直是对人文学科及文艺创造产生重大影响的一种理论。

它渗透到了影视作品中,并在影视作品中得到了普遍运用,并逐渐形成了一种新的影视作品的研究方式。

而心理分析在影视作品中所起到的作用,亦是心理分析在影视作品中的一个主要组成部分。

其中,弗洛伊德的“释梦说”,“无意识说”,“俄狄浦斯情结”,以及人类的“本我”,“超我”等等,都是他的主要学说。

而心理分析的理论系统则是对电影世界进行了全面的诠释。

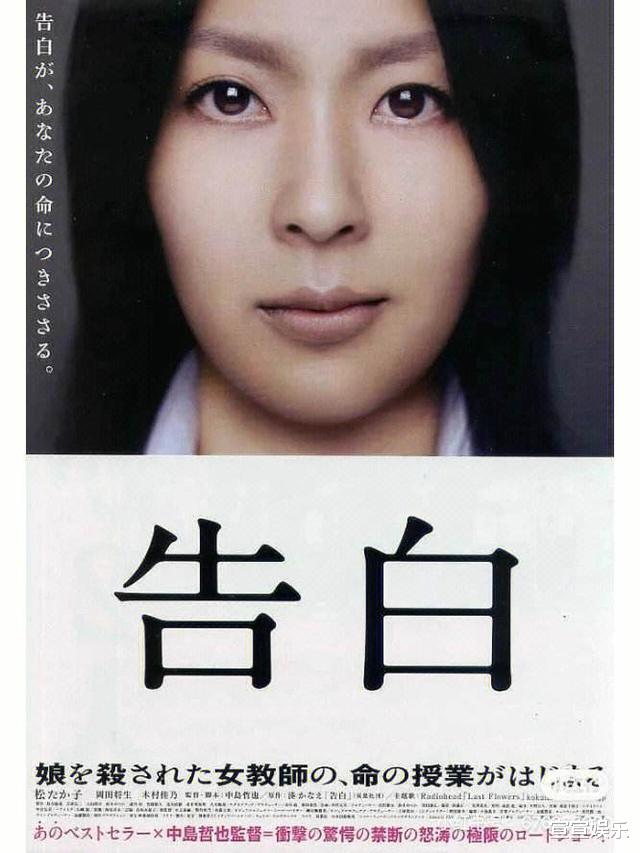

本文以日本影片《告白》为研究对象,通过对《告白》中角色无意识的行动与行动的心理学基础进行解读,以期对电影文本进行更为全面与深入的解读。

“俄狄浦斯”的罪源

电影《告白》是2010年由中岛哲哉所作。

这部电影是基于日本著名的侦探小说,它以一种无声的残忍和血腥、直指人心的长篇大论和犀利的影像方式,描述了一位老师,如何为自己的女儿报仇。

森口悠子,日本某高中的高级班主任,爱上了一位很有名的大学教授樱宫,生下了一位漂亮的小女孩,但是樱宫因为在海外浪得虚名,患上了 AIDS,所以森口毅然选择将自己的小女孩 Aimee留给自己。

可是,艾米却不能象别的小孩那样快乐地长大,在很小的时候就被母亲的一个同学杀死了。

失去了自己最疼爱的女儿,森口雄鹰决定用最残酷的手段,让杀人犯知道什么叫活下去。

杀人者是两个少年,一个是下村直树,一个是渡边秀也。

渡边修哉自幼被妈妈遗弃,爸爸又不怎么搭理他,于是便潜心钻研一些不为人知的小玩意儿,成为一名年轻的发明家。

但这一切都是昙花一现,他并没有引起妈妈的注意,也正是因为这一点,他才会认为,想要引起妈妈的注意,唯一的办法,就是杀戮。

在他心中,只有妈妈才是他活下去的希望,两个年轻人的背信弃义,让一个年轻的孩子失去了继续生长的能力,最终,他们会为自己的所作所为而付出代价。

本片以一桩凶杀案为主线,每个人物都以各自的角度,向观众坦诚地表达了自己的心声。

渡边修哉虽然是造成这一切惨剧的元凶,但在这个惨剧里,他只不过是一个主谋,杀人的目标只不过是一个工具。

他的目标并非要艾米死去,亦非要向她复仇,只是为了吸引注意力,其作案的动机,归根结底还是和他儿时的遭遇有关。

渡边修哉的妈妈是一名机械工程师,他对妈妈十分敬重,并觉得妈妈很了不起,不应该和普通的爸爸结婚。

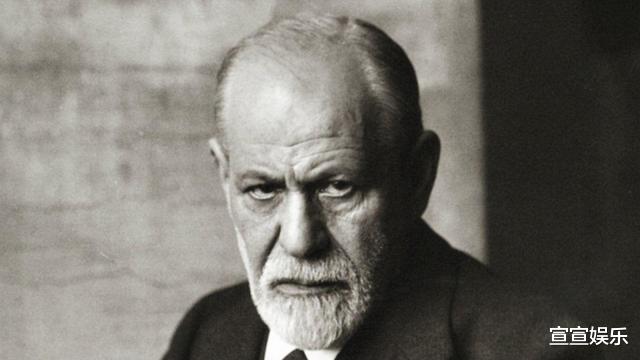

弗洛伊德说,一个孩子在长大后,会有一个“俄狄浦斯”时期,那就是对自己的妈妈产生强烈的依赖。

戴锦华在《电影批评中》一书中说:“一个孩子,如果不能克服自己的欲望,那么他的性格就会受到阻碍,弗洛伊德将其称为‘固化’,从而产生一种精神障碍,一种精神上的障碍。”

渡边的精神状态在这一点上更加突出,他对自己的妈妈充满了爱慕和痴迷,虽然妈妈总是揍他,但他依旧觉得那是因为自己的过错,是因为自己的到来,毁掉了妈妈美好的前程。

所以,他将所有的仇恨都转移到了自己的父亲身上,他觉得自己的父亲不配和自己的妈妈在一起,他对自己的父亲深恶痛绝。

通常,在“俄狄浦斯”的高潮期,由父亲发出的“阉割威胁”,使得儿童认识到了自己的父权和父权,从而由母向父转换。

可惜,由于他的爸爸从小就没有给予他充分的重视,而是把精力放在了新娶的老婆和新生的小孩上。

从而导致了他无法摆脱的“俄狄浦斯”情结,进而导致了他的“固置”期,从而导致了畸形的心理状态。

在这部电影里,渡边对于自己儿时的记忆透过一块镜子呈现出来,镜子里的人与风景都已经变形,如同他那畸形的心态一样。

格洛牙的心脏里储存着“俄狄浦斯”的能量,他已经见不到她了,也见不到她的手了,他只有一句话可以代替她的安慰,那就是:“你是我的儿子,你有你的血液,你有你的天赋,。”

所以,他努力学习机械和机械的理论,想要重新得到她的爱,就必须要像她的母亲那样去做一名科学家。

不过,这终究只是渡边一念之间的事情,哪怕他创建了一个关于这个东西的网页,并且在这次的比赛中登上了冠军宝座,也没有得到他老妈的半点关注。

“恋母情结”让他走上了一条更加偏激的道路,就好像露娜希那样,他要用自己的智慧,将那些被他杀死的人全部杀死,这样他就可以霸占各大报纸的头条,引起母亲的注意了。

“父之名”和“父之法”的缺失,让格洛牙陷入了“俄狄浦斯”的漩涡中,最终导致了格洛牙的犯罪。

枯萎的“水仙花”——“镜子说”

“自恋”这个单词在欧洲语中来源于一个叫做“水仙花”的美男孩的希腊神话故事。

有一天,传说中的美男孩纳喀索斯走进一片湖泊,看着自己的倒影出神,久久没有回过神来,最后化作一朵水仙,站在湖泊旁,望着自己的倒影,“水仙”被称为“自恋”。

根据拉康的学说,“自恋”是通过“镜像”开始的,这个“镜子”是一个6至18个月大的孩子,当他们被带到镜子面前时,他们从来没有认识自己,他们会惊讶地发现自己,然后他们会对镜子里的自己产生强烈的兴趣。

在《告白》中,帮助格洛牙杀害了艾米的另一个杀手就是下村直树,和格洛牙不一样,他没有一技之长,学习也很一般,而且胆小怕事。

但在妈妈眼中,他就是一个最好的男孩,妈妈对他的夸奖,让直树觉得这就是他的真实写照,妈妈就像一面“镜子”,让他无法从镜中挣脱出来。

这个孩子与“镜中”对他言听计从的自我,组成了一个完美的形象,在母亲眼里,这棵笔直的大树,就是一个完美的形象。

但直树离开了自己的家人,成为了一个连正常人都不如的人,这让他对自己的幻想破灭,对自己的生活感到厌恶,感到了强烈的自卑感。

得到了渡边无意的夸奖,晴司重拾了往日的“完美”,为了验证自己的实力,甘愿跟随他去猎杀更多的敌人。

在杀死艾米的时候,他发觉格洛牙并没有真的承认他,只是在利用他,所以他竟然把尚有气息的格洛牙丢入泳池,目的就是为了击倒格洛牙做真凶。

直树在“镜”里,为追求自己而甘愿以别人的性命为代价,却在知道自己已经染上 HIV后,对“凝视”和“幻觉”的憧憬破灭殆尽,终于忍无可忍而彻底垮掉。

而在这部电影中,也有一个非常关键的人物,那就是北原美月,这个沉默寡言、沉默不语的女孩,是格洛牙唯一的挚友,但最终却被格洛牙残忍地杀害了。

和他结交的原因,就是她了解他,她也想杀人,但那个杀人的对象,却是她自己。

她对杀害了自己全家的露娜希充满了敬仰之情,视露娜希为自己的女神。

从一定意义上来说,露娜希其实就是一轮“镜”中的“美月”,而“月亮”对于露娜希的认可,也是一种“凝视”。

对拉康而言,“凝视”与一般的“看”是有区别的,因为“看”是一种逃避符号次序的方法。

在“美月”“凝视”露娜希时,她就会将自己的渴望与渴望,用“镜像”的方式来说明,这就是所谓的“视觉驱动”,也就是在观察过程中,将渴望与渴望融合在一起,形成一种渴望。

明月将露娜希的姓名刻在了手镯上,收集了与她相同的药物,她幻想着自己就是露娜希,并在她的爱慕中得到了满足的渴望。

从某种程度上来说,渡边武夫和她结交,也是一种“认同”,但这个“认同”并不能转化为“崇拜”。

他从这个女人的脸上看见了自己,这个女人对这个男人实在是太熟悉了,熟悉得让这个男人感到害怕,从这个角度来说,这个女人就是这个男人的"善"。

在美月无意中提起母亲的时候,他心中的防御被打破,于是他决定用摧毁来代表自己内心真实的自我。

他杀了“美月”,也就杀了“自己”,失去了“常态”,失去了“良知”,变成了一个嗜血的杀手,一个为了得到母亲的关心,可以毫不犹豫地舍弃一切的杀手。

梦魇:对梦境的解读

在弗洛伊德的心理学中,除“潜意识说”和“俄狄浦斯”情结之外,另一个主要的学说是“梦”的解释。

他说:“梦境是欲望的满足”,“人的潜意识就像一片无边无际的黑海,人的意识就像是一盏明灯,而“解梦”则是通往人们的潜意识之门”。

他说“解梦境,即把梦境看作是一种表面现象,用来解释它的真实意图,从而揭示出隐藏在梦境之下的欲望和幼稚或创伤的回忆。

把这个原理植入到影片中,使影片变成了梦想,屏幕变成了镜子。

从题材上来说,《告白》属于恐怖电影,和灵异事件带来的恐怖感不一样,这部电影表现的是人性中最阴暗的一面。

就像戴锦华在他的《电影批评》一书中写道:“恐怖片是与弗洛伊德心理分析最密切相关的一部影片,它永远都是一部被改编成电影的影片,或者说,恐怖片永远都是一部关于心理分析的影片。”

影片通过“梦境”的形式,把人的“病态”形象展现在人们的“梦境”中,反映了人们内心深处的黑暗和潜藏的黑暗。

电影《告白》以人的本性为基础,从每个经历过命案的人身上,展现了一种集体与个体之间的相互影响,个体人格的丧失,集体的潜移默化,这些关系和行动都是扭曲的,残酷的。

同时,也表现出作者对现实社会中的伦理问题的一种尝试,以及对目前日式教育体制的一种批判。

《告白》里的所有人,都像是经历了一场噩梦,一位失去了自己最爱的孩子的老师,因为有了未成年人保护法,凶手可以逍遥法外。

她策划了一场残忍的报复,为自己的无辜者报仇雪恨;格洛牙杀死了自己的导师之女,明明和那个小孩没有任何关系,但他在欢声笑语中选择了一条无辜者的性命,结果被森口复仇。

他以自己对妈妈的痴情彻底摧毁了自己的精神,并在对方的梦境里濒临精神崩溃。

一直以来,他都是一个很脆弱的人,在得知自己是杀手后,他也受到了噩梦般的折磨,本就脆弱的心灵变得更加脆弱,在绝望中,他杀死了自己最疼爱的妈妈。

而赵幽月,则是一个很特殊的人,她在一个美丽的梦境中,遇到了自己喜欢的渡边,她以为自己终于可以向他敞开心扉了,于是,她就这样进入了渡边的心中,结果,她不小心触动了他的逆鳞,被他一剑斩杀。

她终于从这个美好的梦想中清醒过来,面对着残酷而冰冷的现实。

总结

电影的速度很快,情节曲折,扣人心弦,在导演所创造的梦境之中,观众将自己投入到了戏剧中的人的身体之中。

我们跟着森口,来感受失去亲人的怨恨,来帮助她策划复仇的计划。

跟着渡边,来体验对母爱的渴望、跟着直树,来感受自己身处绝境时的绝望。

电影中的人物,都在诠释他们的悲痛和恐惧,而观众也同样能够感受到。

唯一的区别就是,观众一直都是一个全知全能的角色,拥有一双无所不能,无所不能的眼睛。

在电影里,人们所感觉到的东西,都是一种“在场”的假象,而图像,永远都是一种“想像的象征”。

【参考文献】:

1.格拉西莫夫 . 电影导演的培养 [M]. 中国电影出版

2.边东子. 影视艺术欣赏.[M]. 山西教育出版社.1996.