民粹主义观点随着时间、人口构成和社会变化而发生的演变,以及这种演变对美国政治和文化产生的影响。

随着美国社会和经济的变化,民粹主义在过去一百多年中也发生了巨大的转变。

19世纪末到20世纪初,民粹主义被视为代表农民利益和价值观的运动,到了20世纪20年代,这一运动开始关注城市工人的问题,并试图解决中产阶级面临的挑战。

美国的政治和文化也因社会和人口的变化而不断演变,民粹主义的观点并不是一个固定不变的运动,它会随着时间的推移而适应和演变。

在过去,美国人的身份认同与个人的成功紧密相连,被认为直接关系到一个人的品格、活力和企业精神。

但随着工业化和大众社会的到来,个人实现美国梦的能力受到了日益增长的工业化和企业化的压迫。

这种转变可以通过比较两部电影来说明:一部是1915年出品的《国家的诞生》,另一部是1928年出品的《群众》。

电影《国家的诞生》与20世纪初期美国的民粹主义思潮

格里菲斯的无声情景喜剧代表了19世纪农业主义的声音。

他的电影回顾了一个更早、更乌托邦被现代主义力量所威胁的前工业时代。

在1909电影《小麦的囤积》中,过去的“自然”经济秩序被贪婪的商人打乱了。

一个农民种植了麦子,用于制作面包来喂养城市的穷人,但是一名中间商,以谷物市场上的投机者形式出现干扰了这个过程。

这名投机者把所有麦子都买下来,然后人为地提高面粉价格,以增加他的利润,而忽视了那些无法买得起面包的城市穷人的困境。

格里菲斯浪漫化的农民形象被加强了,因为他们英勇地拒绝在股票操纵者手中失败。

电影以这个农民重新种植他的田地结束,但现在已经很清楚,他的成功不是靠自己的努力,而是掌握在他无法控制的力量手中。

《麦田里的一角》是来自于一个真实事件改编,1897-1898年一个投资者试图通过操纵芝加哥商品交易所上的小麦市场来获取利润,最终导致市场混乱的故事。

该电影揭示了大企业所带来的负面影响,以及由此产生的社会问题。

《国家的诞生》则是庆祝南北战争和重建时期的电影,主要以南方人的视角来呈现。

在这部电影中,格里菲斯将南方农业社会描绘成一个古老、神圣的世界,然后被北方所摧毁,这种描绘形象化地表达了对过去时代的怀旧与对现代社会、工业化所带来的困惑和不满。

电影《国家的诞生》讲述了南北战争和重建时期的故事。

电影从南方卡梅伦家族的田园生活开始,他们是一个富有、幸福和团结的家庭,在战争爆发之前过着安逸的生活。

然而随着战争的爆发,他们的生活被破坏了,家庭成员被分开,他们开始面对无法想象的苦难。

战后,卡梅伦家族试图重建他们失去的天堂,但他们的努力被各种人物阻挠,包括废奴主义者、北方人、混血儿以及"叛变"的黑人。

为了保护南方女性免于被解放的黑人迫害,卡梅伦家族中的年轻人本·卡梅伦组建了一个对抗黑奴的组织。

这个组织的目标是为了复仇,并以此终结黑人的解放。

在战斗中,该组织展示了他们的极端暴力,通过恐怖的手段迫使黑人居民低头,并重建了一个"理想的"社会秩序。

电影以千年王国的异象结束,耶稣基督回到地球上,结束了战争,庆祝人类再生,并表达出对末日伊甸园的向往。

但这部电影的最后只是彰显了对过去的怀旧,并没有考虑它所带来的伤害和不公正。

事实上,这部电影鼓励人们对黑人移民的歧视和仇恨,曾经引起了社会上的巨大争议和反对,也成为美国电影史上备受争议的一部作品。

《国家的诞生》这部电影将美国历史描绘成了一出家庭剧,而南北战争则被视为家庭之间的争斗。

电影中将北方的废奴主义者、混血儿和黑人描绘成了反派角色,而黑人则被塑造成最恶劣的反派。

电影的开头展现了奴隶市场,随后讲述了因为奴隶制度导致的战争。

影片最终高潮是由白衣军团和由黑人组成的士兵们之间的战斗。

在电影中,卡梅伦拒绝与混血种族副州长塞拉斯·林奇握手,暗示了电影中的黑人被描绘成了罪恶的反派。

考虑到格里菲斯的仇视黑奴解放的情节,南北冲突的解决和团结的恢复只能通过白人种族在面对一个共同的敌人时重新联合来实现。

在影片接近结束时,卡梅伦家族的长辈、他们的女儿以及幸存的斯通曼家族人,为躲避黑人民兵到达了两个前联邦军老兵的木屋里。

一条字幕解释了这个场景的明显象征意义:“原本的北方和南方敌人再次团结起来,共同保护他们的雅利安血统。”

这种展示暗示了一种强烈的团结思想,即白人应该联合起来对抗黑人,以维护所谓的“雅利安血统”,这是非常错误和不道德的观点。

同时,这也反映了当时美国社会中的移民问题和社会分歧,以及电影对移民问题的误导和宣扬。

电影中最终的英雄成为了对抗黑奴的组织,他们骑马来营救被围困的白人。

电影的最终解决方案是将黑人送回非洲,这一行动恢复了纯粹的白人世界,然而这个世界在影片开始时就被打破了。

正如一个字幕所声称的那样,“把非洲人带到美国是导致瓦解的第一颗种子”。

事实上,历史学家指出,电影最初的结局是格里菲斯所描述的“林肯的解决方案”将黑人驱逐到非洲。

他对黑人的描绘和他的电影结局是纯粹的幻想,是一种服务于种族主义议程的情感剧想象力的产物。

电影的惊人成功,表明它以某种方式回应了20世纪10年代和20年代困顿的美国人民需求,即回归到一个更简单的过去和基于种族纯洁性的简化的美国身份认同观念。

它也揭示了大众传说的负面方面,包括种族主义、反智主义、偏执狂、宗教原教旨主义等。

《群众》电影展现的现代社会身份认同问题

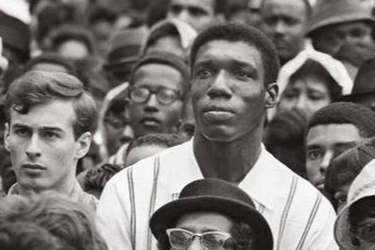

电影《群众》处理了一个更加现代的历史现实,1920年美国向城市化大众社会的转变。

它跟随着主人公约翰·辛姆斯,从美国小镇到移居纽约市,电影展示了他的婚姻、孩子的出生以及他的家庭抚养,最终在现代1928年左右结束。

在《国家的诞生》的世界里,英雄不仅可以控制他周围的事件,甚至可以在塑造历史方面发挥作用。

卡梅隆的生命得以幸存,因为“伟大的心脏”亚伯拉罕林肯干预了他被错误指控叛国罪的情况,并赦免了他。

卡梅隆实际上是一个强大组织的创始人,他拥有“行动力”,可以做出对他人有影响的事情。

《群众》这部情节剧则关注于一个几乎没有掌控自己命运的角色所经历的斗争,更不用说国家的命运了。

约翰在顺从文化中奋斗,以实现他的梦想和支持家庭,但他经常被无法控制的情况所阻挠,例如经济萧条、疾病和个人挫折。

与《国家的诞生》中的卡梅隆不同,约翰并没有太多行动力或者对周围事件有太大的权力,相反,他受更大的社会力量经济、技术和政治的支配。

这部电影突显了在一个快速变化的世界中,许多人在试图为自己创造生活时所面临的困境,其中自身的行动力是有限的,被迫适应新的环境。

最终《群众》展现了对个人行动力的更加细致的理解,以及它受历史和社会背景所限制的方式。

《群众》中的主人公是一个普通人,身处于人群之中的人,他是无名之辈,他的身份、目标和需求来自于他人,而非源于他内心的需求。

作为一个孩子,约翰被父亲的期望所驱使,当他和他的男孩朋友们谈论他们长大后想成为什么时,约翰骄傲地夸口说:“我爸爸说我会成为一个很了不起的人。”

在纽约一家大型保险公司工作后,约翰变得像其他人一样随波逐流,当她和朋友伯特和两个女孩一起约会时,约翰看着伯特亲吻他的女友,然后他亲吻了约会对象玛丽。

在地铁回家的路上,约翰看着一则家具广告:“你给女孩提供家具,我们为你提供整套家。”

《群众》中的导演维多尔,将约翰描绘成一个缺乏本质英雄主义的世界的产物。

在约翰所处的世界里,个人的成功与其品格、能量或企业精神紧密相连。

行动力,指自主决定自己命运的能力,只是一种幻觉。

约翰是消费时代的产物,广告塑造了约翰的欲望,他成为了完美的消费机构——大规模消费。

在业余时间里,约翰甚至为大众社会创作广告词,这个社会本身就是被新的20世纪需求驱动的大众化社会。

《群众》中,约翰的不幸在电影的结尾逐渐加剧,他没有和他的朋友伯特一样幸运获得晋升。

约翰的问题在于他相信19世纪个人主义的观念,而这种观念无法让他从众人中脱颖而出,让他拥有唯一可以看得见的身份认同标识。

约翰的身份认同问题,部分源于他的信仰体系已经与当代社会和经济形态失去了联系。

导演维多尔的电影表明,这种社会和经济现实让他的“英雄”不得不认识到自己的无力感,并接受自己新的地位和身份认同。

约翰发现他的父亲、丈夫和工人等身份认同关键在于他与人群的认同,他不能脱离大众社会而存在,而应该成为这个社会的一份子。

在电影的结尾,约翰重新找回了他的身份认同,并重新加入了他曾试图脱离的人群中。

《群众》这部电影透过约翰的生活经历,呈现出现代城市化大众社会中,个人身份认同和行动力等问题,让观众深刻地反思了现代社会背景下的个人困境和所面临的挑战。

它提醒我们,每个人都应该在不断地尝试和探索中,从自身出发,找到适合自己的方式来应对时代的变化和挑战。

只有把握好自己的身份认同,不断进取、努力奋斗,并理解社会、经济和历史背景对于身份认同的影响,才能够在这个充满机遇和挑战的时代里更好地生存与发展。