灾难电影作为类型电影的一种,具有类型电影所包含的特征,如从类型电影中定型化的人物来看,不同的类型电影就会有不同的人物设定。

如西部片中总是会有牛仔,科幻片中肯定会有科学家,警匪片中不乏硬汉警察甚至硬汉罪犯等等。

但因类型电影不仅有相似的形式,在不同的背景、特定的文化之下,不同地区的类型电影也会有个性的保留。

我们如今可用沈国芳提出的“观念”和“范式”的概念来看待类型电影——所谓观念是某种类型的电影共同呈现出来的价值观念系统,即影片所承担的主题和社会意义的元素。

而范式则是隐匿在现象组织后面的一种格局,一种内部的框架,或者是一种普遍遵从的规范,它表现为共同的影像特征、标志性的人物、反复出现的情节架构以及镜头的分类序列等等。

中国内地形成的类型电影是具有中国特色的,各种具有中国内地特色的“范式”体现出来的价值观念、主题和社会意义也是与其他国家有所不同的。

从中国内地灾难电影的整个发展中可洞悉出中国内地灾难电影表现的核心是围绕“救助”主题的人物。

在灾难面前,生死关头,人们不会完全善恶分明,而是根据人们的判断或标准来形成一套自己的生存准则,当把灾难放入电影故事中时,人物便就是影片不可缺少的元素。

尹鸿也认为在电影故事的五个基本元素——人物、环境、事件、情节、意义——中,人物具有核心的地位。

塑造出鲜明的人物形象是电影的核心问题,无论在什么环境下发生了什么事件,有什么具体情节,最终产生了什么意义,当中都有人物的参与,人物是主导其他四个基本元素的核心,也是联结其他四个基本元素的核心。

并且从叙事的角度来看,罗兰·巴特也承认对人物的问题不能轻易打发。

电影作为呈现叙事的形式之一,影片中的行动都建立在对行动元这一基础构成的平面上,特别是故事片中所呈现的叙事都会有人物的存在,人物成为电影不得不展现的一个成分。

而类型电影更是把电影的人物定型化,这使得不同的类型电影会有一套不同的具有自身特点的人物体系存在,灾难电影也不例外。

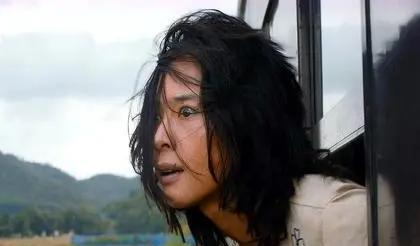

纵观中国内地灾难电影,会发现中国内地灾难电影一直在关注对人物的表现,具有很强的人文关怀色彩,当灾难来临时,总是可以巧妙地把描写点集中在人物身上。

通过表现各式各样人物在面对灾难时的所作所为,以及在经历灾难后不同人物命运的走向,进而使人们审视自己与灾难的关系,思考生命的意义,通过对与灾难有关的人物形象的呈现,也让灾难本身变得更加立体。

中国内地灾难电影通过具有中国特色的标志性人物也表达出不同于其他国家灾难电影传递的精神文化意义。

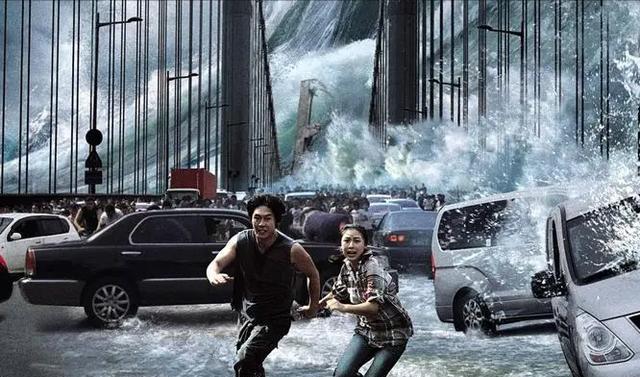

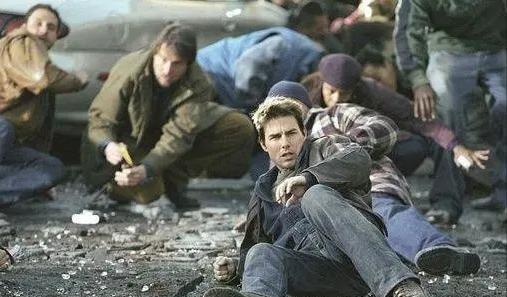

相对于故事情节和人物形象而言,西方灾难电影往往更注重奇观场面的营造,而中国内地灾难电影表现的重点则是灾难后的救助。

以表现人为主体,在表现对人类社会有巨大的、破坏性影响的灾难时突出人物,核心是呈现人物是怎样面对灾难、如何与灾难相对抗的。

中国内地灾难电影除呈现不同类别的灾难题材和表现视觉上的奇观效果外,主要表现的是灾难会对人类社会造成什么后果,人类怎么面对灾难到来的故事。

有人认为国产灾难片无论天灾还是人祸,最终落脚点都是“救援”二字,而西方灾难片则更强调对灾难本身的渲染。

前者带有明显的政治教育色彩,把宣扬一种互助、奉献精神作为拍摄目的,为的是教育观众;而后者是以观众的视觉体验为标准,为的是愉悦观众。

因为中国内地的灾难电影起步较晚,与好莱坞灾难电影注重表现灾难本身的威胁和恐怖的视觉效果是不同的。

新世纪初的中国内地灾难电影在数字特效技术方面也还没有达到能呈现十分优秀的视觉效果的程度,近几年数字特效技术方面的提升才鲜有成效。

因此,中国内地灾难电影侧重于灾难背后的人物表达,“不强调灾难而强调救助,不表现灾难奇观而表现救助精神”。

中国内地灾难电影不论是新世纪以前对“灾难”的保守呈现,还是新世纪以来对“灾难”的直观科学地呈现,影片着重表现的都是面临灾难的人物。

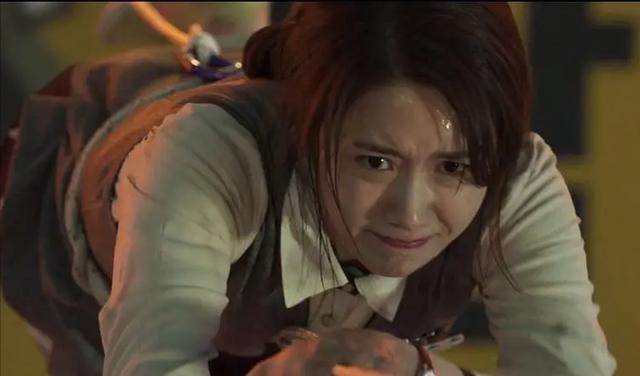

而新世纪以来中国内地灾难电影的人物形象是我国同时代的物质基础与精神文明相互发展的表象。

我国逐步提升国际地位、向着现代化发展的前进步伐也体现在灾难电影人物形象不断的尝试和突破中,表现在中国内地灾难电影涉及到的不同类型人物中。

普罗普将角色的行为,即他们的行动称之为功能。故事里的人物无论多么千姿百态,但常常做着相同的事情。

实现功能的方法是可以变化的,但功能本身是不变的因素。

电影故事又常常将相同的功能赋予给不同的人物,这就使得可以依据角色的功能来研究故事里的人物,人物的分类就还得根据内在的结构标志。

不能根据外在的、变化不定的标志来分,这里内在的结构标志指的就是人物的基本功能标志。

本研究则从灾难发生后必然会出现的“救助”行为出发,对中国内地灾难电影里的人物按照“救助”功能进行分类。

再结合施密特所著的《经典人物原型45种》里的人物原型,把新世纪以来中国内地灾难电影中的人物分为了救助者、阻碍者和受难者三类。

不同类型的人物在灾难电影里对叙事产生的作用则也是不同的。

首先,中国内地灾难电影中的救助者是寻求集体认同的救助者,在好莱坞电影一贯崇尚个人英雄主义,通常以个人的力量拯救受难者或世界时,中国内地灾难电影中救助者通常呈现集体的力量。

李燕吉也认为,中国内地灾难电影“在人与灾难的力量对比上,往往凸显出一种人定胜天的革命激情。

其次,中国内地灾难电影中的阻碍者是具有特殊价值的阻碍者,表现在越来越复杂的欲望之下,阻碍者因灾难而产生人性的回归,影片也注重对阻碍者形成正向的社会评判。

中国内地灾难电影所呈现的这三类人物形象,也使中国内地灾难电影蕴含着更为深层次的文化意义,影片不只是塑造人物单一的外在形象,而从更多维的角度表现了人物的内在形象。

中国内地灾难电影对救助者的刻画如此贴切,原因之一是影片有对真实人物原型的塑造,且在积极取材真实人物原型的同时,影片也开始增多对新时代女性力量的呈现,使寻求集体认同的救助者完成了约定俗成的价值导向。

对所有人物进行伦理表达时,中国内地灾难电影在“乐感文化”背景下,通常都有一个团圆式结局,对个人与社会、家与国的描写,通常都会表现能触动观众的家国情怀,从而形成了理想主义式的伦理表达。

从人物群像来看,通过交错表现个体英雄与救助集体,以及呈现能象征蕴含于中国神话中的集体主义的自救受难群像,中国内地灾难电影便书写出中国的集体主义精神。