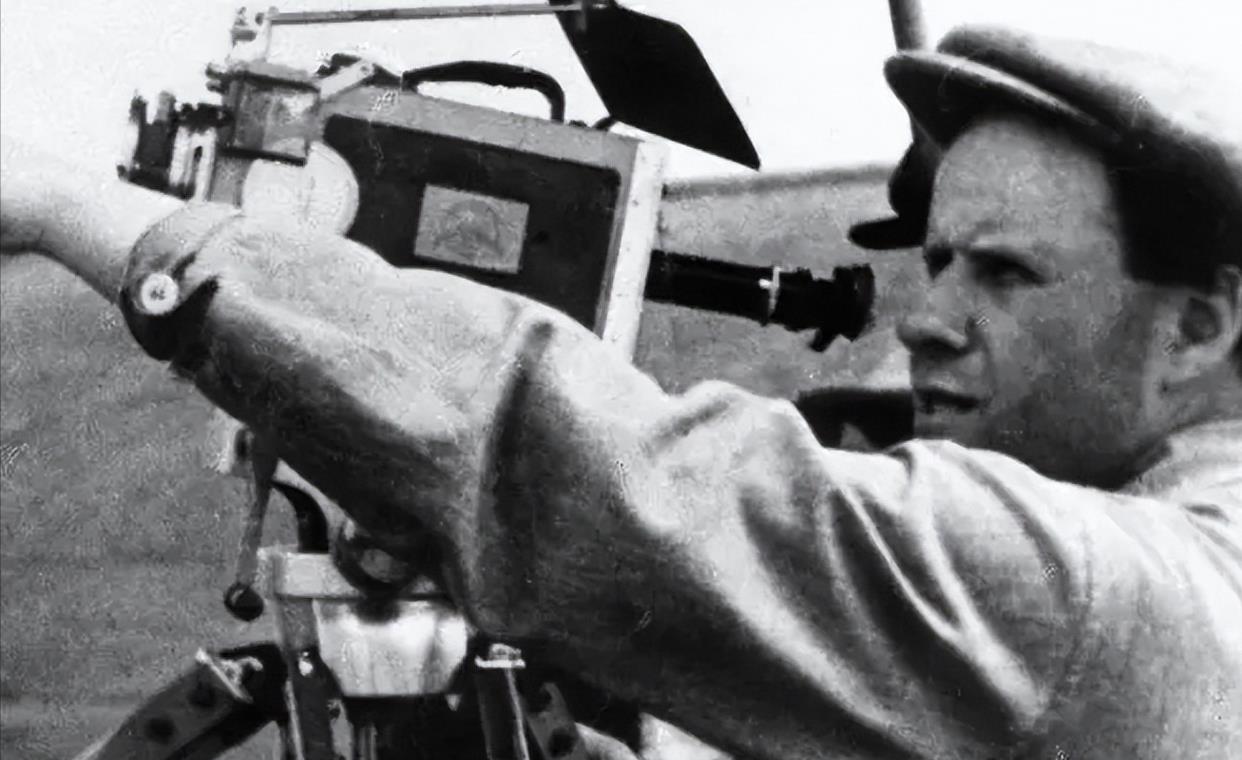

谢尔盖·爱森斯坦(Eisenstein),他是机械观点的倡导者,他受到1917年共产主义革命后俄罗斯的建构主义的影响,尤其是受到建构主义者的影响,艺术家将艺术家视为帮助建立新的工业社会的工程师,而演员则像机器一样通过精确的身体运动来传递情感。

在克里斯蒂·普优的电影中,倡导演员的表演的机械化,让演员把自己想象成和机器在打交道,这样克服他们反应过度的欲望。

因为他认为,机械的动作的缓慢感有助于凸显时间的流逝。而蔡明亮建构机械观点在于使用角色稀疏动作的策略,而就角色动作稀疏主要是通过行动不便或有伤病的角色设定来体现。

当然,小康本身就具备一个自然的属性——动作迟缓,这也是一个方面导致镜头前的他是缓慢的,正如《母与子》中的男主同样动作缓慢而呆滞。但是蔡明亮缓慢语境的建构也有故意为之的策略——角色的设定。

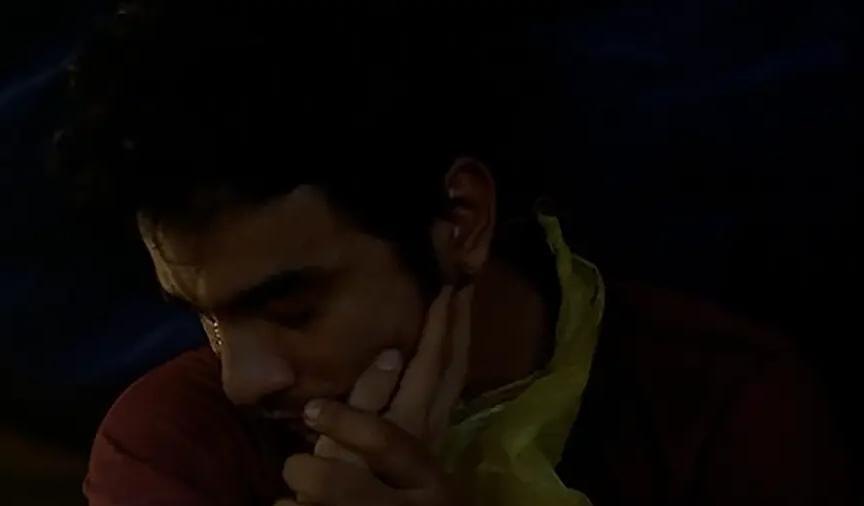

《河流》中小康的歪脖子病走路只能歪着头,开摩托还有父亲搀扶着,吃饭也需要人喂,由此他动作变得更加迟缓;

《黑眼圈》中,设定小康被流氓打伤后不能动弹,需要人的照顾,这本身就从剧情上限制了主角的行动,包括植物人的小康一样也是只有眼睛没有动作,这从视觉上造成了一种停滞感,缺乏动作让画面变得毫无可看,从而让时间流逝可见,达到缓慢的感觉;

《不散》中的电影院的女工作人员,她也是跛脚的,她每走一步都显得如此艰辛,导演刻意安排的楼梯如此多,以至于让观众眼睛跟着她的走楼梯的步伐,这个时间过剩的过程会感觉到叙事停滞、叙事被中断,观众回到现实世界用一种新的眼光审视自己和电影,电影和人生的关系。有个长达7分钟的名场面。

在《龙门客栈》电影谢幕后,女工作人员打扫影院的场景,从她入画到出画的镜头持续了七分钟的“无事发生”,观众只有盯着她一瘸一拐的身姿扫着地。这种“慢”,是导演邀请我们积极参与到他的时间漂流语境里,体会到更深层次的主题——电影院没落的怀旧情绪里。

从二战以来,现代电影的发端起,一系列热衷于长镜头,弱化叙事的导演如米开朗琪罗·安东尼奥尼、贝拉·塔尔、小津安二郎、阿隆索、库洛索夫、阿巴斯、阿彼察邦·韦拉斯哈古等导演,他们的电影拒绝提供强烈的动作和情感,等待时间缓慢行进,就是所谓的“沉思”电影,因此诞生了沉思的观众。

雷蒙德·贝洛(RaymondBellour)对于沉思观众的提出是这样的,他认为运动图像中的静止状态及其叙事产生了一个“沉思的观众”,可以反映“在电影上”,沉思的观众可以触及电影本身的本质。

简而言之,这种运动中的静止状态我们可以理解成为电影叙事过程中的停滞,而造成这种停滞的主要是摄影机的静止,动作的稀疏缓慢以及无事发生的时刻。

而雷蒙德·贝洛所提到这种运动中的短暂的静止会给观众带来沉思,在电影和观众之间创造了一个“沉思”空间,将电影的拍摄内容时态“过去”变成了观众参与沉思的“现在”,观众和电影的“两种时间融合在一起”。因此就回到了劳拉穆而维所说的“死亡,是静止的最终模式”。

“睡眠观众”的提出,也是沉思观众的另一个极致的体现,是解放观众创造性的另一种可能。在阿巴斯的《五》中,全片5个镜头却足足有74分钟,平均每个镜头有十五分钟,将慢电影的平均电影时长推向一个全新的高度。

这个电影是阿巴斯献给小津安二郎的纪念电影,除了可以看出艺术电影大师们对于慢镜头的偏爱与执着,还特别让我们注意关于人声的问题。该片没有一句人声,只有自然的声音,可以说他同时是一部“静止”作品。

让观众思考“人作为中心”的理论的质疑,同时让观众与电影的关系中走向死亡,真正以一个抽离的自觉的角色去重新思考自己的位置,找到理由和拥有时间去反思电影的本质,以及自己的观看习惯。

阿巴斯提倡观众在他的《五》睡去,他声称“小睡片刻不会错过任何的事,对我而言,最重要的是影片完成后的感觉,以及电影结束后给你带来轻松的感觉,在某些电影中,你不能错过片刻但是当你看完电影你将失去整部电影,你的神经和时。”

在这个层面上来说,《帝国》的导演安迪·沃霍尔也鼓励他的观众去“走来走去跳舞唱歌”,同样认为观众无需被动的坐在椅子上,观众应积极的参与和电影的互动,这种互动建立在获得独立自我的意识的前提之下。

这一类电影方式或许和“未来电影”“开放电影”“半成品电影”有关,他们给我们打开了一个新的看见,就是观众和电影的关系的一种新的颠覆。不管哪一种说法,一个共同点就是,提倡观众的自我意识被解放,观众从被动的接受“快速动作,剪辑”中被解放出来,成为一个有自我意识会沉思的观众,他的能动性,创造性被再次关注。

以上就是小编为大家整理的关于《谢尔盖·爱森斯坦与蔡明亮, 在建构机械观点持不同的意见》的最新内容,了解更影视资讯、明星动态,请多关注策驰影视。