偶然的机会在某瓣上看到的这样一则评价,激起了我对这部电影的兴趣:

期末考试议论文,杜琪峰满分答案,徐克写了小说,林岭东提前交卷,袁和平抄了背好的范文,谭家明新概念读多了,许鞍华保送了随便糊弄,洪金宝拿出了自己的小学日记。

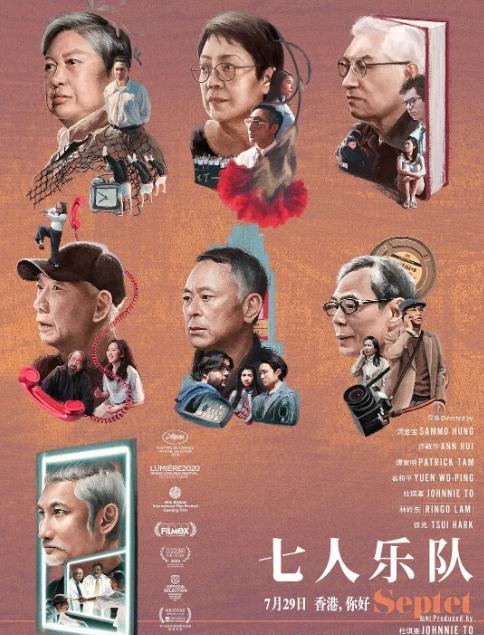

没错,老港迷们肯定一眼就知道我要说的是《七人乐队》。

这是香港电影少有的多段式剧情片,类似《我和我的祖国》等结构拍摄的短片电影。

《七人乐队》由导演杜琪峰牵头策划。

集结洪金宝、许鞍华、徐克、谭家明、袁和平、林岭东等多位导演,共同以“香港”为题、以10年为一单位,从50年代开始、一人执导一部那个年代下的剧情短片,从不同的情感角度与故事内容,去怀念与致敬曾经的香港辉煌年代。

而之所以选择用35毫米胶片来拍摄,导演杜琪峰说“现时香港导演,有更大的空间到内地拍摄电影和发展他们的事业,多年下来,好像对香港电影的关注减低了。”

他认为用胶片拍摄的年代是最美好的年代,于是当面对胶片的式微与结束,他期待能留住胶片时代的美好。

更透过这次《七人乐队》的集结行动,来让更多香港年轻电影人明白团结的重要性。

此外,也有种想借着《七人乐队》中故事与香港的紧密连结,唤醒或者建立新一代电影人对香港的情感。

导演杜琪峰的这段话让我想起之前《好好拍电影》中,导演许鞍华说到自己想要多替香港电影多做什么、她对香港这片土地是有感情的。

故乡孕育了她、滋养了她,长大之后尝试得越多、拍过的电影越多,她就越是明白自己有多想要回馈香港。

有多想要把她眼中的香港拍成电影纪录保存。

别人总说香港电影黄金时代不再,可她知道香港电影未曾死去,只是蛰伏等待而已。

事实上,我自己觉得《七人乐队》也好像《好好拍电影》,不仅导演许鞍华有这种想法,其他几位亦都有此感慨,对过去香港的怀念、对现在香港的担忧,以及对未来香港的期待。

他们都将自己对香港的情感与对时代的观察放入了电影之中。

那是即使七部短片风格截然不同、剧情毫无关系,却依然能够捕捉到连贯全片的情感流动、感受到七位导演对香港电影的悸动。

不过既然是多段式电影,自然也会有私心比较喜欢跟觉得还好的。

《七人乐队》中依照喜欢程度的排名是《回归》、《校长》、《练功》、《别夜》、《迷路》、《遍地黄金》然后是《深度对话》。

说一个观影小技巧,在不知道导演是谁的情况下观影是件很有趣的事,基本上除了《练功》很直接告诉你导演就是洪金宝之外,我也就只有猜中《校长》导演是许鞍华,其他五部我都猜错。

之所以会将《回归》排在第一位,是因为我本就很喜欢亲情方面的作品。

导演袁和平巧妙利用祖孙间的关系,不仅精准呈现出世代想法与中西文化差异,也透过爷爷教孙女武术、孙女教爷爷英文的互动建立情感,而孙女一家的离开与回来亦表达出异乡游子终究会回到故乡的欣喜之情。

同时爷爷热爱武术、教导孙女武术这点,似乎也有文化传承的意味。

下面就来简单讲下这7部影片。

由洪金宝所执导的《练功》是《七人乐队》里的第一部。

相比其他六部短片,《练功》明显是最为直接、也最容易读懂情感的一部。

10岁便拜入京剧名武生于占元门下学习京剧武术,在和其他几位师弟、师妹参与演出的《七小福》中是为大师兄,曾于去年提及自己正在筹备《七小福》同名电影来致敬恩师的洪金宝。

在电影完成之前,他先以《练功》来缅怀过去的习武日子。

他以自己为主述者,提取一段与师父、同门师兄弟姊妹训练的回忆来当成主要剧情。

身为大师兄的他却总趁着师傅在楼下饮茶看报、辜负师傅交付予他的重责。

在训练时带头耍些花招偷懒,直到一日被师父发现,受到严厉惩罚的他知道自己犯的错,自此后更加认真对待武术。

多年之后,头顶上的伤疤总是时刻提醒自己、督促自己,每个成功的人都是勤奋努力的结果,不要浪费那些吃苦的日子,才不会在多年以后后悔当年的怠惰与懒散。

之所以能猜中《校长》出自导演许鞍华之手,是因为她最为擅长处理小人物与小情感。

风格细腻、情感内敛,若有似无的暧昧情感散在空中,不直接而选隐晦的表达方式,留给观众很大的想像空间。

那份散场之后的余韵能于心底回甘,足以令人感受深刻。

在故事里,校长与王老师从未向彼此坦诉自己的郎情妾意,然而观众依旧能从前后半段主角的改变,来捕捉到流动在两人之间的爱情。

前半段中,从小地方能轻易察觉王老师对校长的爱慕,但校长却好像从未发现过。

而故事推进到了后半段,40多年过去了,当年的学生都已长大成人,校长白发苍苍可英俊依然,久违的同学会上王老师缺席,从同学间的交谈才知王老师早已病逝。

这时候的观众才终于慢慢从校长开始多了的表情与反应,明白到原来他心里也是有王老师的。

无奈两人从未表明心意,如今已经分隔两地,再多懊悔也无法弥补遗憾。

那首描述昙花一现的诗篇,是感动王老师的用力活得精彩,同时也是校长对未能结果就悄然枯萎的爱情的感慨吧。

凡事都有第一次,可惜第一次永远不是最后一次。

谭家明的《别叶》说的一对恋人在即将道别的前夕所发生的故事。

80年代的香港经济起飞、时局动荡不安,移民至国外生活与发展成了许多人的选择,余雁飞父母打算带着她离开香港、移民英国。

唯一让她舍不得离开的,是她的男朋友叶嘉林。

越近离开之日,叶嘉林就越是不想见到余雁飞,因为怕自己会难过、会忘不了她。

但对余雁飞而言,越近离开之日,她就越是想要多和叶嘉林相处,不想就这样子离开。

而在即将出发的前一晚,两人终于碰面,无奈话中总是伤人的刺,仿佛只有弄伤对方,自己才能学会放手。

电影的最后,耳边响起的鸣笛声响起,让人忍不住去想,两人真的携手共赴黄泉了吗?

还是后来发生了什么事情?

没有明说的结局就像这场顺应时代变化、注定无疾而终的恋情,只留给人难以言喻的伤感。

《别夜》有趣的是,背景设定在80年代,但似乎却又能与当今的香港移民潮遥相呼应。

两个时代的移民热潮,都是因为时代的各自选择,有人离开,就有人留下,那么终究会有说不完的故事的。

袁和平的《回归》没什么可讲的,拍得很有深度。

只想补充的是,由元华所饰演的爷爷没有跟着儿子与媳妇一同搬去国外生活,不光是因为他想要留下来陪伴早他先走的老伴,更是因为他知道自己什么都不会、连英文也不会说,这样的他到国外什么事情都办不到。

与其这样子不如留在香港。

他的拒绝不是排斥,而是心里很清楚自己已经老了,不再需要像年轻人那样再为未来拼搏,留在香港度过余生、偶尔孩子能够回来看看他便已足够。

就像是《阖家辣》中的吴君如,最后即使不舍,还是选择拒绝了儿子打算接她到英国居住的提议。

不论是吴君如还是元华等的上一代人,都是移民问题下的牺牲者。

只是《回归》好的是,导演袁和平最后让他们一家人搬回到香港,是为了就近照顾爷爷,也似乎是想告诉每个在异乡打拼的游子,人最后终究还是要回归故乡的!

对杜琪峰的《遍地黄金》并不是很喜欢。

不是说电影不好,而是自己从他枪战片看过来的,对于电影中所提到的投资啊、理财什么的没有多少共鸣。

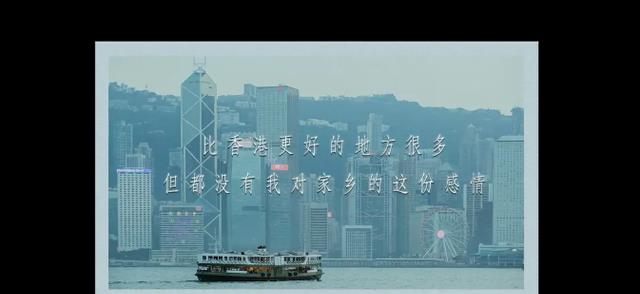

林岭东的《迷路》我想或许是七部短片中最扣紧《七人乐队》主题的一部。

以露骨的“迷路”二字来形容现在香港的迷失,不仅是年轻人的迷失、也是整个香港的方向迷失。

他人笑说“再不西化,就会老化”,可是真的是这样吗?

人人都想追求更好的生活与未来,于是到国外求学、工作甚至移民成了选择,越来越多的人相继离开香港。

然而就像《七人乐队》的筹备初衷,想问的还是那一句“香港现在的样子不好吗?”,想追求的生活与未来在香港难道得不到吗?

《迷路》是一段自我对话,既是对过去的美好缅怀,也是对未来的提出疑问。

电影中父亲从移民英国选择回来长居香港,儿子则与他相反,打算离开香港到国外寻找更好的机会,亲身经历过国外生活的父亲,陷入对最熟悉的陌生香港的回忆反思。

他明白西化是趋势,但又很舍不得旧时香港的味道不见。

他自然希望儿子留在香港,可也不想阻止他的追求,而和《回归》同样的,是导演林岭东想借着《迷路》中的离开与回来与留下与再次离开,来表达自己对香港留不住年轻人的惆怅、盼着年轻人回来香港的渴望。

但比起《回归》的讨喜逗趣,我并不是很喜欢《迷路》的刻意劝导。

从剧情到最后的结语,都像极了小时候听老人家在讲大道理,坦白来说已经小有反感。

而在看到最后“比香港更好的地方有很多……”之后,直接变成宣教短片,喜欢程度直直下降。

徐老怪的《深度对话》无疑是最令人感到混乱的一部。

在徐克这个短片里,精神病医生与病人进行着又一次的深度对话,由男女性别,问到职业身份,由许鞍华问到张曼玉,语无伦次,精神错乱。

解开医生制服,原来两个都是医生,目标是为玻璃房正在观看的两个精神病人进行非一般的治疗。

医生亦是病人,病人亦是医生,凡事看表面,你看不到真相;在不正常环境下,我们如何才能活得正常?

一下他是医生、他是病人,一下他是病人、他是医生,从许鞍华变成张曼玉、从林岭东变成徐克,是治疗也似要把人搞疯,谁说的话是真?谁说的话是假?

导演徐克镜头下这个让人精神错乱的故事,显然说的是香港电影界与中国资方间错综复杂的关系。

只是导演徐克选择用这样带点搞笑幽默的口吻与形式,来避重就轻地谈论两方早已密不可分的关系。

而回归到电影方面来看的话,《深度对话》应该会是七部作品中最容易引起观众两极反应的电影。

以这部作为电影收尾,我自己认为有些让《七人乐队》的重点失了焦点。

不得不说的是《七人乐队》是七位导演对香港的情感投射,但小小可惜的是感觉上七位导演都没有发挥完全功力。

就连我最喜欢的《回归》或者是《校长》,感觉都是香港鲜浪潮的短片竞赛成果发表。

简而言之就是稍嫌普通,或许这就表示这几位导演比起短片,似乎更适合能把故事说得更完整的长片吧。

但不管怎么说,香港电影有创新,还是应该大力支持的。但遗憾的是,上映50天,最终票房只有752万,又不禁一声唏嘘了。

——END——