今天我们来聊一聊电影《四海》,《四海》的口碑和我的观影体验的差距,让我感受到每个人期待被共情的体验是不同的。随之而来的思考是文艺作品的技巧的评价标准,是不是能够获得大部分观众的共情?文艺的价值是媚众的技巧么?还是观众的私人体验?一个好的作品,是不是就应该追求更普适的情感体验?是所有人都可能期待的宏大叙事感?还有更commensens的逻辑演绎?

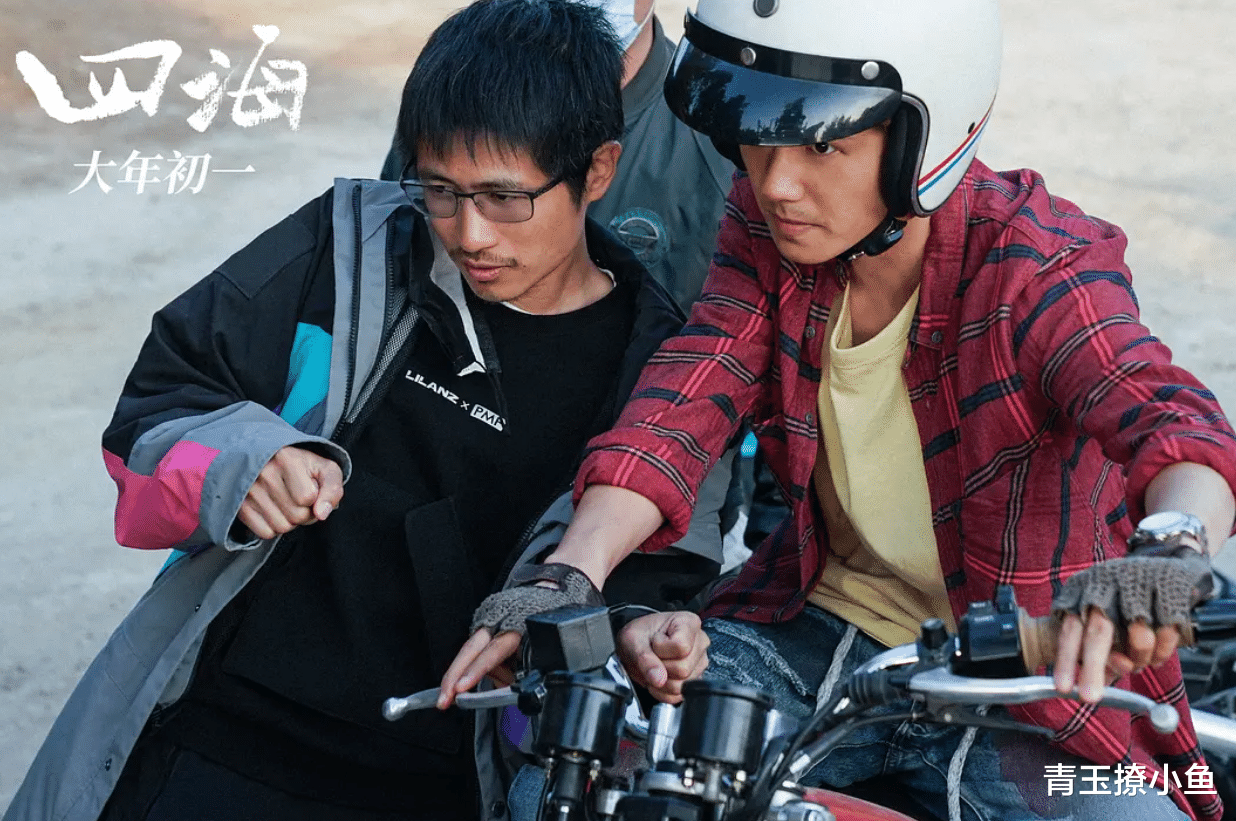

单从技巧方面(镜头、叙事、节奏)看,《四海》无论如何都是及格以上的作品。从立意角度看,是个契合我的作品。韩寒是一位极具个人风格的导演,有人批评韩寒一直在拍同一部电影,某种程度上是对的。我不会因为某一个演员而去看一部电影,但我会因为导演去看,我喜欢韩寒的风格,但在《四海》之前我并不能真正解释那种风格具体是什么。从《后会无期》到《飞驰人生》再到《乘风破浪》,最后是前段时间他作为监制的《扬名立万》。

虽然看起来整体有些高开低走,但是里面都带有他鲜明的个人风格,但那种风格具体是什么呢,略带幽默的冷笑话还是童话般的荒诞不经? 都不是,在《四海》里我找到了答案,《四海》里韩寒将他所有的手法抛开,只留下了他真正的内核,是小人物在大背景中拼尽全力的人生的戏剧感。是《后会无期》贯穿全片的无力感,是《飞驰人生》中无可避免的悲剧,是《乘风破浪》里无法改变的结局,是《扬名立万》里无力的抵抗,是《四海》里注定无法出头的小镇青年……

这些电影里的人物身份迥异,但他们有着共同点,《后会无期》里江河的怅然若失,人生就是这样,或许此后就真的没了交集;《飞驰人生》里的张弛作为一个被禁赛多年的车手,再度参赛,为了并非亲生的儿子也为了自己的荣耀,他赢了,但他付出了自己的生命;《乘风破浪》徐太浪开始无法理解自己的父亲,后来穿越回了过去,理解了父亲,也见到了母亲。

但他不只是想了解父亲为什么变成这样,他也想改变过去,但梦醒了,他无法改变已经成为现实的结局;《扬名立万》里的一众演员导演,他们最终查清了真相,也终于做了一回自我,他们用电影揭露了真相,但结果却是他们又拍了一部烂片,没人在乎这部电影,他们本人最终也被政府抹杀;《四海》里的阿耀,最后完成了飞跃珠江的壮举,还清了债,却没人了解背后的真相,他也永远失去了欢颂……

韩寒总是在电影的最后留白,但是这不是真正意义上的开放式结局,就像《飞驰人生》的结局,张弛飞出悬崖坠进了大海,但是我们都知道巴音布鲁克没有海,电影结局已经很显然了。韩寒电影中的人物总是逆命运而动,付出完全的努力想要追求自己的理想,而他们最终总是实现了却又没有完全实现,这些人物总是在某种程度上完成了自己要做的事,却没有得到想要的结果。