电影运用交互理念的局限性

在电影中运用交互理念的最大局限性在于需要依靠电影观众的反馈数据,创作电影观众所喜爱的电影,抛弃电影观众厌恶的电影,会很大程度的失去导演的本心和影片的价值,会随波逐流,导致同类型、同题材的影片出现扎堆现象,又粗制滥造。

电影创作者在依靠电影观众反馈的同时应具备自己独立的思考和对观众未来反馈的预判,在此基础上保持自己的本心,表达出自己的想法,才不会受观众掣肘。其次还要针对不同人群创作不同类型的影片。

根据观影群众的各个年龄层来分析,青年观众更重于前两层的心理需求,倾向于言情影片和动作、科幻类影片,能够宣泄情感、释放压力,满足飙升的肾上腺素;中年观众有更多的人生经历,更重于后两层的心理需求,愿意欣赏富有哲学性、人生价值的影片。

创作的影片应根据年龄层进行分化后,关注其文化素养、社会阶层,方能投其所好。电影在适当的时间点上映也是需要注意的。暑期档、春节档等电影上映的热门时间段,要考虑是否有竞争力、是否有同类型冲突的影片、是否适合当时的时间环境。

冯小刚导演的《1942》于2012年11月29日在内地上映,影片的内容讲的是在抗日战争与第二次世界大战的白热化阶段时,中国河南大旱、引发饥荒,这历史中真实存在的天灾人祸本是中国观众会共感的事件,但正值春节档这个独特的时间,中国人春节更讲究团圆、喜庆,关于《1942》中的流离失所、民不聊生更像是给自己心里“添堵”,票房惨淡实属有因。最后便是现阶段电影观众快餐式消费的局限性。

观众很难有时间、耐心去认真欣赏一部完整的影片,快节奏的生活使电影观众的接受度更加趋于碎片化,更倾向于在视频APP上观看电影解说、短篇幅的网大,更喜欢节奏明快、情节点密集的影片,相对节奏较慢、需情感慢慢递进的偏艺术性的影片也会受到冷落。

希望偏艺术性的创作者坚守住自己的本心,耐得住寂寞,电影观众的审美潮流是循环性的,审美经验是在逐步提高的,电影行业终会有百花齐放的一天。尽管有诸多局限,善用交互理念的电影还是有很大发展性的。

电影运用交互理念的可行性

人类的好奇心是从未停止过的,电影观众求新求异的心理也是一样。由电影观众的“偏见”而产生的“惰性心理”使得电影观众本身就处于自己文化素养、社会阶层的审美圈中,但这个审美圈并不是不变量而是一个可变量,因为时代在变化、观众的审美也在改变,所以在满足电影观众本有的审美圈的基础上,还要突破这个固有审美圈。

从近两年高产的恐怖片来分析,虽说扎堆出现,但是题材各有不同,如伪纪录片形式展现万物皆灵、万物皆通的《灵媒》、通过不同意象和符号刻画马来西亚华人离散史的《南巫》、揭露人性最黑暗面的《哭悲》、表现古希腊潘神的《羊崽》、运用颜色艳丽、色调明亮的《仲夏夜惊魂》、以及讲述儿童个性成长的《无辜者》,同为恐怖片的它们早已抛弃传统恐怖片的惊吓内容,致力于挖掘不同文化、不同形式的恐怖元素,以更新颖、独特的手法给电影观众新鲜的恐怖体验。

还原最普遍的真实感

科幻片的震撼画面的确能够满足电影观众的视听享受,但是留给观众更多的是观影后的虚无感,神秘浩瀚的宇宙,普罗大众并不能到达,奇思妙想的外星生物,观众也无法触碰,所以观众并不能与电影人物感同身受。

也因为科技的飞速发展,技术性电影也越来越精湛、越来越普遍,审美疲劳也会产生,电影观众反而更想有触手可及的“梦境”,欣赏能够反映自己所处社会问题的影片,能够反映人文关怀的影片。

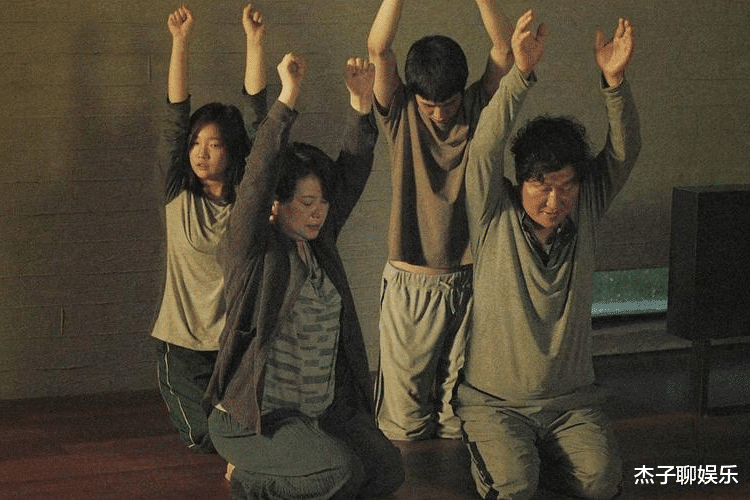

《寄生虫》的成功就离不开它直指韩国社会阶级的问题,反映了普通的底层群众的抗争;《送我上青云》同样也是真实的反映了普通人不普通的一生。

人性是矛盾的,既希望看到真实的物质和真实的人物,使得自己的真实情感可以得到释放,又期望不被物质真实所限制。

因为人的这种矛盾性,所以电影风格的流行变化并不意味着之前的风格就此被抛弃,而是处在了潮流的轮回之中,早期的纪实风格是电影的大潮流,在科技高速的发展下,技术性电影日新月异,获取了观众的青睐,现在又看惯了科幻电影的虚无,想念起表现物质真实、他人真实的影片。

观众的审美潮流会随着时代不断变化、轮回的,走近观众,时刻紧跟电影观众的潮流变化,还原最普遍的真实才是收拢观众内心之法。

紧抓电影观众的“受虐心理”和“侦探心理”“电影观众自虐心理是与生俱来的,受虐倾向深埋在所有观众的潜意识里,他们期望电影和导演把他们骗得团团转,他们才能在观影的过程中更加畅快。”

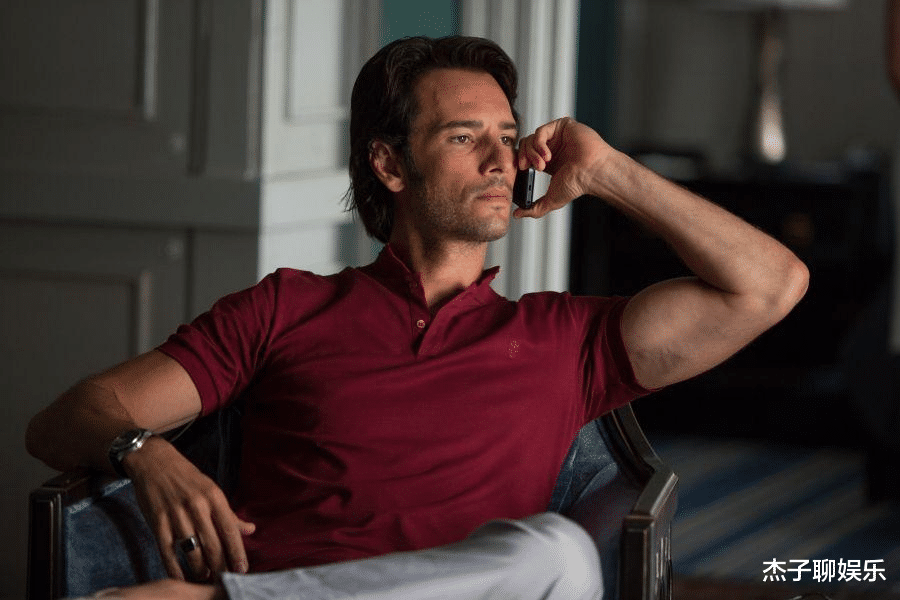

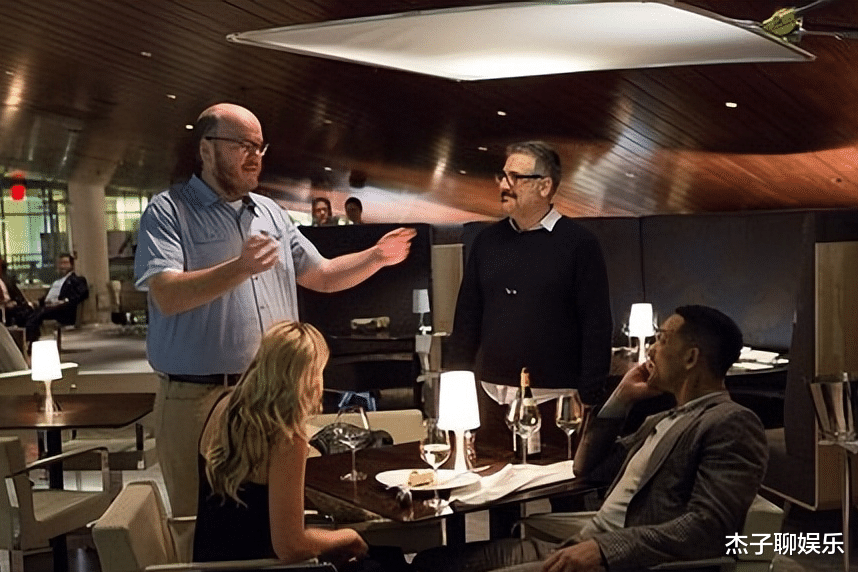

就像《焦点》中尼基与杰斯联手在球场与李元打赌时,尼基愈赌愈输,观众与杰斯都在捏一把汗,想要阻止,但最后尼基向杰斯揭秘他的骗局时,观众与杰斯无不在为尼基的完美骗局拍手称快,这便是导演让观众无意识的与影片角色达到共同视角,喜角色之喜,忧角色之忧,让观众落入了导演的圈套之中。

而“侦探心理”是观众求解悬念的过程,希区柯克认为设置悬念是吸引观众最有效的手段。起初我们看电影时,导演如果没有对影片故事的起因、经过、结果和影片人物生死存亡的详尽过程都一一设计好,我们便会觉得这是导演的失职,不值得票价。

而现在如果看到导演把每个人物的人生经历表现的非常全面,故事情节也书写的非常详尽完整,我们又会觉得导演非常的无趣死板、没有新意,把观众当作没看过电影的傻瓜。

取巧的方法就是给观众呈现一个相对易懂的故事,把人物的行动和情节发展设计为一个个悬念,让观众琢磨不透,观众也会更欣喜于导演抛出的一个个问题。

不断的为观众设置悬念,就像在牵着观众一个个击破谜题,在影片最后再为观众设置最终的悬念,即开放式结局,让观众在悬念的探索中度过,余味中离开。

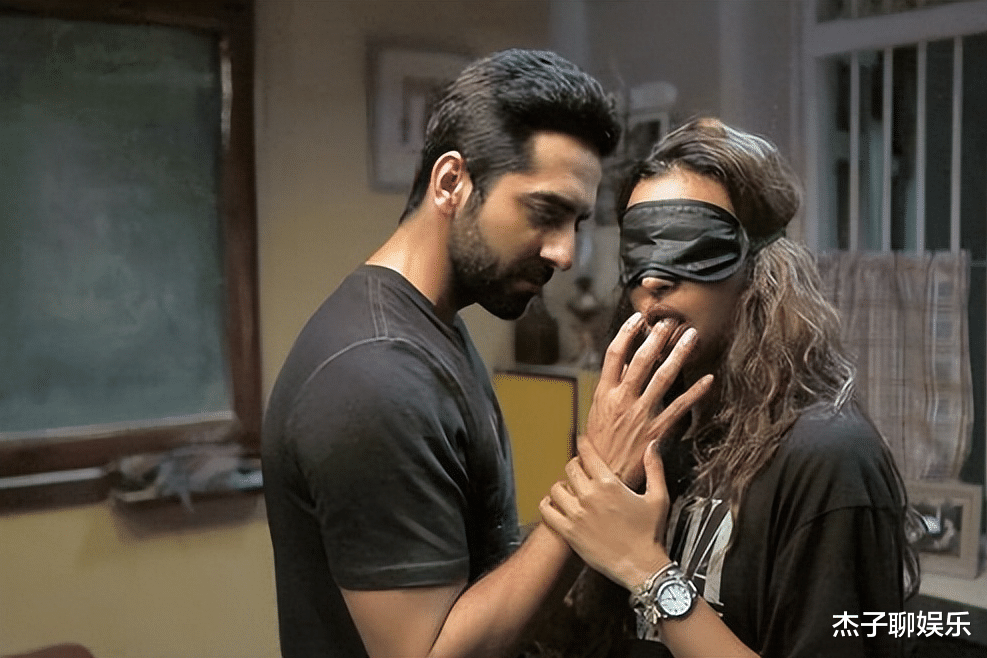

如《调音师》的结尾,带着墨镜的钢琴家阿卡什与苏菲诉说他被毒瞎后的经历,激起了苏菲的同情,并说他太善良应该拿了毒瞎他眼睛的女人的视网膜,两人各自分开后,阿卡什在回家时用盲人手杖精准的把路中央的易拉罐打飞,影片结束。

这个反转加开放式的结局,成功的吊足了观众的胃口,让观众对阿卡什诉说的故事全部打上了疑问号,让观众对两个多小时的影片无限回味。

让观众进行身份认同并参与“梦”的实现

观众会在电影中寻求心灵的慰藉和情感的寄托,电影的叙事文本也应该从观众本身出发,寻找与观众相似的情绪、接近的思想和契合的心灵。

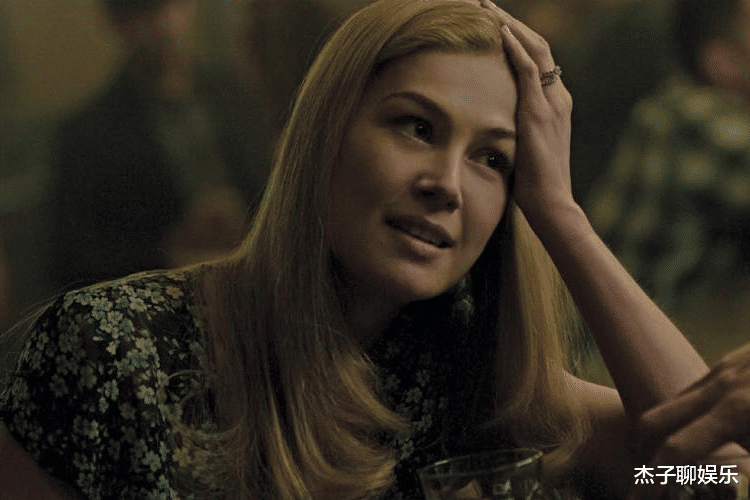

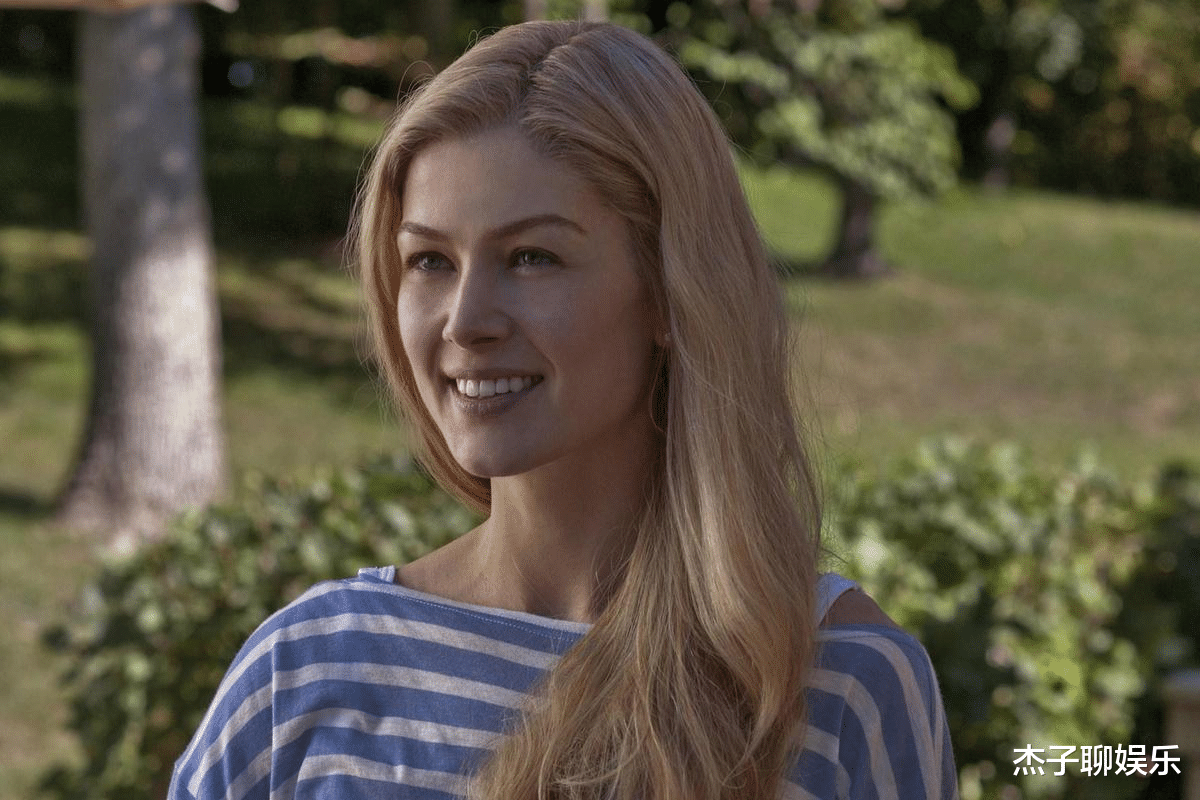

例如《消失的爱人》开头男主的画外音自述“一想到我的妻子”,紧接着以男主的主观视角看到趴在男主身上的妻子,“我就会想到她的头颅......”直接将观众的视角和意识与男主的视角和意识进行了融合。

电影创作者应该致力于用叙事文本慢慢消解观众的自我意识,诱导观众对影片中的人物形象进行身份认同,经典的好莱坞影片就可以完美的做到这点,观众不需要了解影片的故事梗概,不管从哪个片段看起,都可以快速融入情节,被影片的叙事结构同化,对故事情节和影片人物形象达到很高度的认同。

观众身份认同的下一步是身份投射,让观众参与到“梦”的实现,身份认同是观众在下意识里完成的,身份投射是观众潜意识发生的,不自主的将自己投射到影片角色身上。

主动的参与到叙事的推断、纠正、调整、回顾中,这才是让电影观众融入影片的完整过程,哪怕影片中出现与观众设想分歧的剧情发展,观众也会下意识地进行纠正,并调整对影片未来剧情发展的构想。

电影是梦的具象存在,电影的故事情节可以直接的与观众心理最深层的欲望连接起来,并替代性的实现观众潜意识里的愿望。是否让电影观众参与到“梦”的实现是有交互理念的传统电影和没有交互理念的传统电影最本质的区别。

参与“梦”的实现需要电影综合性的展现,除影片本身外还有影片的宣发、展映等,都需要关注到电影观众是否参与进来,如影片《地球最后的夜晚》在2018年12月31日上映,宣发主打“最后的夜晚,一吻跨年”,让无数情侣为之青睐,希望与爱的人在跨年时相拥相吻,让影片见证爱的存在,但结果却不尽人意。

悬疑破案题材的《地球最后的夜晚》展现的梦境破案的故事让电影观众大失所望,在电影播放完前就已悉数离场,电影是好的电影,宣发和上映的时间出现了问题,让观众连身份认同的步骤都未完成,何况是参与到“梦”的实现。

近两年获奖的影片都很注重电影观众参与“梦”的表达,如国内获金马奖提名的《瀑布》《美国女孩》,国外获奥斯卡金奖的《无依之地》《健听女孩》等,都是疫情期间人们回首家庭的产物。电影与电影观众的联系十分密切,只有让观众参与“梦”的实现,才能更好的与之交互,进行后续的电影发展。