和大部分观众一样,最初听到《百鸟朝凤》的名字是因为一部同名电影。该电影在宣传阶段,正与几个商业片大咖争取排片量的时候,这部片子的制片人当众给在场的掌握院线资源的商业大佬们下跪,乞求支援。这一跪的确引起了不少话题和关注,商业上是否成功是另一部细账,但是该片知名度显然因此提升。这部电影获得了国内外诸多电影奖项,其中包括2013年第29届金鸡奖的评委会特别奖和法国tours电影节的观众最喜爱影片奖。

但是,任何事情都是利弊相依。有因为这一跪而走进电影院的人,也有因这一跪而拒绝观影的人——我不幸属于后者。我可以理解人们因为感动于制片人的赤诚而忽略其炒作成分,但是我也保留自己觉得制片人未能完全理解民间音乐人的傲骨,以为他们需要卑躬屈膝的降格才能换取一席之地的最初意见。

但是这所有的不同,都因为这一篇小说原著,而慢慢消融。因为行为可以被剔除场景断章取义,但是文字总是更能贴近内心,尤其是当文字被运用得如此娴熟和优美的时候。也许因为这篇文字,我愿意慢慢试图理解当时情境之下,那种不愿意让明珠蒙尘的焦灼。

2.

《百鸟朝凤》的故事写得是一波三折,讲的是一个民间唢呐艺人的小半生。“我”从小不算是那种鬼精鬼精的孩子,当学校老师向父亲告状,说“我”一年级到五年级数学成绩从未高于三十分的时候,满以为会等来狂风骤雨,结果父亲少有的大而化之的态度留给我一头雾水。原来从小就希望成为唢呐艺人的父亲,给“我”暗自安排了一条他看来更光鲜更稳妥的路——他将“我”送到镇上的唢呐艺人那里拜师。

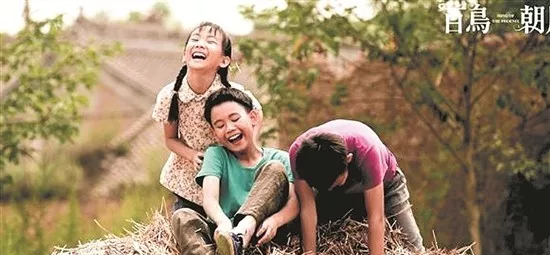

前半段“我”的懵懂,以及拜师学艺的时候,“我”和师弟蓝玉埋头比试的情节尤其妙趣横生。蓝玉显然比“我”更有天赋,比如说拿着芦苇杆对着水塘吸水,嘴里含水打鸡毛,甚至打靶,且不管是否真实有用,但是读者读着读着,眼前的画面十分清晰:明亮的阳光下的少年,心无旁骛的在池塘边练习,芦苇摇荡,水珠晶莹,笑容灿烂,最难得的是那种专心致志的虔诚,快乐和用心。后来,师傅从箱子里挑挑拣拣,终于挑出一支唢呐送给了蓝玉,而“我”一无所获的时候,的确是前半段最为伤心的片刻。

“我清楚的记得那天有好大好大的雾,气势汹汹的,整个土庄都不见了。”“回家的路上,我一身疲惫,连走路都摇晃着,蓝玉却活蹦乱跳,像早晨刚刚抽上露水的青草样儿鲜活。”“我”天赋不高,但是是个实诚孩子,蓝玉得了师傅的唢呐,“我”并不嫉妒,但是想到一回家看到父亲失望的脸却深深刺痛“我”的心。“我”想着想着,都看到家门的时候又打转回去了。谁也不知道,这也许就是命运的转折。师傅对“我”的归来并不意外,也没有流露出欣喜,只是照常的派我干农活。但是,在择定衣钵继承人的时候,师傅将唯一一支可以演奏“百鸟朝凤”的唢呐传给了我。

“百鸟朝凤”是当地唢呐匠人心中的最高境界,不光是吹的人需要技艺高超,在白喜事上被演奏的人也需要德行担当得起。“我”自从当了新的一代唢呐掌门人以后,也的确风光了一阵子,享受到了父亲梦想中的庄户人家所能给予的极致,比如给人演奏前“八台”“十六台”的讨论;比如演奏中,周围听众小心翼翼的奉承;更不用说演奏结束后,需要推拒良久但是最后必须笑纳的主人家的谢仪。都是唢呐的规矩,这规矩让老一代的庄户人羡艳不已。

但是,不知从何开始,庄户人家也开始和以往不同。有一部人富裕得那么快,整条烟,大瓶酒,酒席上没有见过的虾,还有演奏完后大把大把的钱。本来这样的慷慨让“我”这个新任班主十分欣慰,连带着所有的唢呐艺人都万分卖力,但是这慷慨慢慢的跨多了一点,“长生最大的慷慨还不是这些,而是看见我们卖力地吹奏时,他就会过来给每个人递上一支烟,说别太当回事了,随便吹吹就他妈结了”留下另一番滋味在心头。技艺本身已经不受年轻人重视,唢呐艺人的地位岌岌可危。

“我”是个具备相当的钝感力的人,或许这也是为什么师傅没有最后把传人之位传给天资更高的蓝玉的原因。但是“我”的钝感力再强大,也在乡亲们的宴席上听到那一声轰然的电子乐的时候,终于像被戳破了的肥皂泡,瞬间消失无以为继。

“就在那支吉他发出那声诡异的“砰”的声响的瞬间,我惊异的看见,马家大院所有的一切都静止了。洒落的雨滴停在半空,在灯光下有五彩的颜色;洗菜的妇女扔进大木盆的萝卜也滞留在空中,在灯光下有耀眼的白;还有灵堂里的烛光,瞬间就收束成了一团实心的灼热,坚硬如冰;一个正在奔跑的孩子身体前倾,悬停在大门处,手臂一前一后伸展着,像一尊肉铸的雕塑。我张皇的在静止中行走,伸手去碰了一下半空里的水滴,它竟然炸裂成了一团水雾;我绷起指头弹向那团坚实的火焰,哗啦一声,散落了一桌的橘红。

“你刚才看见什么了吗?”我问蓝玉。

蓝玉看着我,说:“你是不是丢东西了?”我摇头。“那你满院子找什么呢?”蓝玉问。”

这一段十分的魔幻,仿佛“我”心中长久以来的信仰和秩序,以一种缓慢,猝不及防,而又无可挽回的姿势,慢慢的一片一片的坍塌在“我”的面前。

最后唢呐队的解散在意料之中,但凡有点能耐的庄户人都以到城里打工赚钱为荣。蓝玉成了“蓝厂长”,同班的二师兄,中指被锯木机齐齐锯断,唢呐队再也组不起来。“我知道,唢呐已经彻底离我而去了,这个在我的生命里曾经如此崇高和诗意的东西,如同伤口里奔涌而出的热血,现在,它终于流完了,淌干了。”

然而作者还觉得不够,让“我”在街头听到一个乞丐用唢呐吹奏出一曲正宗的《百鸟朝凤》,仿佛迟暮的美人,老朽的将军,非要缓缓转身给观众留下一个曾经美丽但如今心酸的背影,希望大家心里暗暗记得。

3.

整本小说读完的感受,大概归结起来就是三个字“不甘心”。那样三更灯火五更鸡的勤学苦练,虽然游戏的成分居多,但是时间和心智是扎扎实实的奉献给了这样一项在庄户人家的孩子眼里,神圣得超脱于当时日升而起,日落而息的普通意义的农家生活。就像“我”一早知道,父亲那样殚精竭虑的送“我”去拜师学艺,除了金钱的考虑,总还有些别的。

而师父显然也是不甘心的一个。他用他更为睿智长远的眼光,小心翼翼的寻找着传人,宁愿将技艺传给老实敦厚的“我”,也不传给看似样样都会拔尖占强的蓝玉。而蓝玉后来自己也说,师傅是对的,要是唢呐班子在我手里,肯定早就心花乱放,被折腾得没有了。

但是,最不甘心的是读者。民间艺术的传承肯定会不断受到新鲜事物的冲击,不光是唢呐,还有庄户人的生活方式。也许固守并不是最好的传承,与时共进,拓展新的生存空间,才能够继续保持艺术的生命力。

所以,“我”还是错了,一味的耿直留不住同班的要去养家挣钱的师兄弟们;师傅还是错了,他选定了一个会牢牢捧住唢呐视若珍宝的传人,但是这个传人,在唢呐队大势已去溃不成军的时候,起不到顶梁柱的作用,最后那一曲“百鸟朝凤”,他始终没有吹奏出来,给整个唢呐队留下一个最大的败笔。或许,真的是像蓝玉这样的人才能保证唢呐技艺在时代滚滚的浪潮中生存,固执的守旧,顽强的不思进取,自以为是的和时代脱节,看似一份坚守,实则是将自己逼近了死胡同。最后让“百鸟朝凤”由一个街头乞丐奏出,就好像需要制片人要像院线大佬们下跪一样,让本来已经是落单的小船行驶到幽深处不得调头的迷茫境地,更多一层兀自渲染的悲情。

当然,读者的怨气还有另外一层:小说的语言非常活泼流转,带着田间清新的泥土气息,仿佛全部信手拈来,毫不经意,又浑然天成,彼时彼景,竟然找不到更好的代替。比如,作者这样形容父亲:“自我懂事起,我就发现父亲看我的眼神变得怪怪的,像蹲在狗肉汤锅边的饿痨子,摩拳擦掌,跃跃欲试。”

作者这样形容师傅:“他看了看天空,我也看了看天空,他肯定觉得今天是个好天气,我也觉得今天是个好天气。太阳像个刚煎好的鸡蛋,有些耀眼。”

还有唢呐调,“如果接的是红事,就吹喜调,喜调节奏快,轻飘飘的在院子里奔跑;如果接的是白事,就吹丧调,丧调慢,仿佛泼洒在地上的粘稠的米汤。”等等,不一而足。

然而这样圆熟的手法和描述技艺,讲的却是一个从头到尾的悲剧故事。一开始有多欢欣,结束就有多悲苦,一开始有多憧憬,结束就有多无可奈何。读者不光看文字,也看故事结局,他们大概翻到最后一页,也不相信这样难得的唢呐技艺,这样传奇的“百鸟朝凤”,最后只会是留下一个心酸的背影而已。是的,省里有人来采风,是的,“百鸟朝凤”一起,所有听过的人泪盈于睫,但是这些还是不够。呈现一个完整的故事是难得的艺术,而深思之后的行动才是人们最后关注的结果。也许,一点点亮色在这里是必须。

就像白先勇先生的《孽子》的结尾,那些公园深处的青春小鸟无论在如何的呵护下也永远走不出那片阴霾,所以最后白先生笔调一转,用轻松百倍的书信体来交代各个年轻人的去处; 也像冯骥才先生的《三寸金莲》,国家解放,破除封建残余,三寸金莲当然不能留,但冯先生愣是让香莲最后携一众女眷在大家面前精彩亮相,更是让故事在啼笑皆非的认亲中戛然而止。与其眼睁睁的看着唢呐艺术的凋零,献上自己最虔诚的悲音和膝盖,不如积蓄力量,或者剑走偏锋,或者移步换影,总之在神功未练成之前,不要用胸膛去接受那雷霆一击,也许才是更聪明也更必要的自我保存。

总之,怨气和悲情需要习习散去,六合之大,缓缓立定图谋,总会有一隅接受这个经受得住风霜未被熄灭的艺术之火。