1986年,中共中央指示将辽沈、淮海、平津三大战役搬上银幕,经中央军委研究,决定将这项拍摄任务交给中国人民解放军八一电影制片厂。

在中央的这一指示下,八一电影制片厂很快成立了剧本创作组,而关于如何定位

众所周知,林彪是一个“特殊又复杂”的人物,所以就有人担心,如果将林彪写进剧本,会给这部影片带来麻烦。于是,便有人提议不写或虚写林彪,还有一些人主张,干脆就把林彪写成反面人物。

大决战海报

关于这一问题谁也没有定论,也都不敢定论,最终导致这个问题严重到了剧本的创作和影片的拍摄。这个消息传到杨尚昆那里,他说了一句话:“剧中要有林彪,如果不写林彪,那当年东北战场的仗是谁打的?”

那么,林彪对于《大决战》究竟有着怎样的影响呢?

辽沈、淮海、平津三大战役大大加快了全国解放战争胜利的进程,是中国解战争史中具有里程碑意义的战役。

三大战役这样中国人民解放战争中最辉煌的篇章,毫无疑问成为了举国上下茶余饭后乐此不疲讨论的焦点事件。所以早在上个世纪五六十年代,就有一些电影制片厂想将三大战役搬上荧幕,再现这场气势磅礴恢宏的人民战争。

但是,由于那个时期技术落后,拍摄条件也十分有限,再加上国内政治生活也发生了一系列大事,种种原因导致想要完成这样大手笔的巨作限制太多了,因此这件事情就被搁置了下来。

直到改革开放之后,各种条件都有了极大的改善,于是,将这一重大史实事件拍成电影一事又重新被提到议事日程上来。

1985年1月,在胡耀邦和杨尚昆同志的指示下,决定将三大战役写成故事拍成电影。经中央军委商议,最终将这一艰巨任务交给了著名的中国人民解放军八一电影制片厂,《大决战》的拍摄正式开始筹备。

杨尚昆

八一电影制片厂在接到任务之后,迅速组建了剧本创作组,开始查资料、翻文献、采访那些依然健在的老兵、老将们,只求更真实、更细节地最大程度地还原三大战役。

老帅、老将等亲历者们亲口详细地向剧组创作人员们讲述当年的事情,给剧本创作提供了巨大的素材支撑,同时也决定了《大决战》系列的真实性以及不可复制性。

中央军委十分关心《大决战》的进程,时任中共中央军委副主席的杨尚昆先后三次接见了《大决战》创作组的同志们,对作品创作指导思想和影片的主题风格样式作了明确的指示。

剧本创作初期,负责《大决战之辽沈战役》剧本创作组的人员,遇到了一个一时间难以解决的难题,这使他们难以拿捏电影剧本的尺度,严重影响了剧本创作的进程。

这个令辽沈战役剧本创作组感到左右为难和难以拿捏的难题,就是如何展现林彪这一人物形象。作为三大战役的主要指挥员之一,林彪这个人物在这部创作中不仅不可回避,而且占有非常大的比重。

但是,其人物形象复杂又特殊,这就导致了剧本创作人员在塑造林彪这一人物形象时,显得不知所措。创作组内部人员争论不休,主要有以下四种观点。

一、如实塑造林彪这一人物形象,该怎么写就怎么写。

二、对林彪这一人物形象一笔带过,只出现其一至两个侧身镜头就可以了。

三、将林彪塑造成反面人物出现在作品里。

四、取消林彪这一人物形象,直接在辽沈战役剧本中不写林彪。

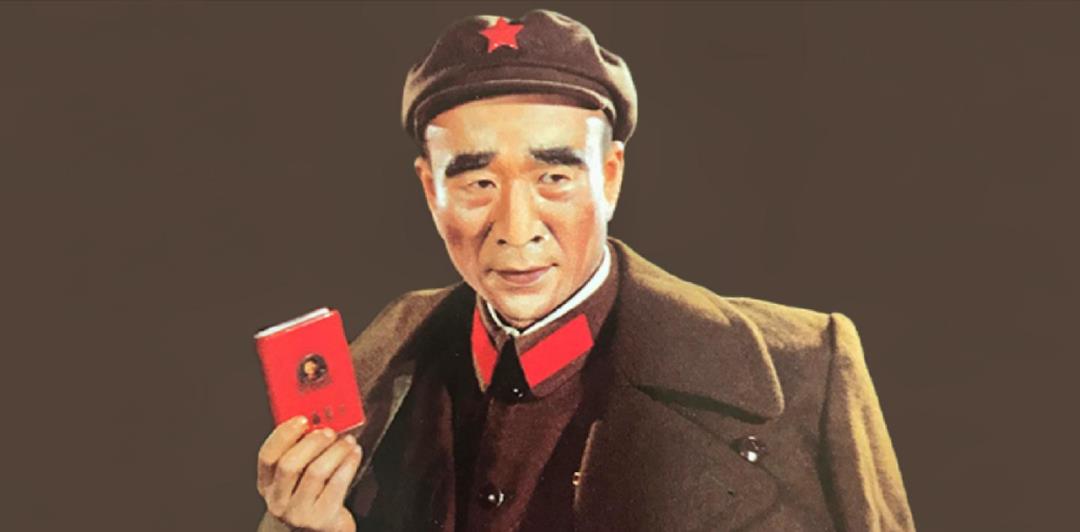

之前影视剧塑造的“林彪”的反面形象

其实在那个年代,这一问题不光是在创作《大决战之辽沈战役》剧本的时候出现过,早在中央军委军史编写组在编写四野军史的时候,就出现过这样的问题。当时军史编写小组就是否将林彪写入其中一事,也是议论纷纷。

这件事情最后由和林彪长期合作过的,在东北战场同样做出过巨大贡献的陈云同志,亲自做出了具体指示。

陈云表示,将林彪的历史贡献写进书里,会使军史更加有说服力,当然他也客观地指出了林彪所犯的错误。最终,在陈云的指示下,林彪客观、完整的形象被写进了四野军史。

虽然军史和电影的受众以及影响程度必然会有不同,但剧本中不写林彪这一人物形象,显然也是不合适的。是林彪指挥东北野战军一举发动了大决战,继而解放了全东北,完成了巨大的逆转。

不写这一形象,那么这段历史展现出来就是残缺的、缺乏真实性的。虚写淡化林彪的形象也无疑会让整部影片的色彩暗淡不少。

而如果将林彪塑造成反面形象,将其刻画成一个雄心勃勃的野心家,这除了和在三大战役中那个冷静又充满智慧的林彪不相符合以外,还显的作品极端。

一时间,关于林彪这一形象如何塑造的问题,剧本创作人员们谁也拿不定主意,到底写不写,如果写如何写,给多少分量,这些问题,八一电影厂方面没人敢直接下定论。

这个这剧本创作人员议论纷纷、难以抉择的问题,很快传到了杨尚昆同志的耳朵里,对此,杨尚昆表示:“剧中要有林彪,如果不写林彪,那当年东北战场的仗是谁打的?”

为了让剧本创作组人员释放心中的压力和负担,从而写出更真实的《大决战》,杨尚昆同志就如何塑造林彪人物形象一事接着说:“在写林彪的时候一定要实事求是,不能因为他后来不好,就把这个人从头到尾都写的很坏。”

杨尚昆同志这一番话,相当于给林彪的荧幕形象松了绑,也给整个作品定下了实事求是,求真的基调。创作人员们松下一口气,放下了心中的负担,开始放心大胆地再现与林彪有关的故事情节,这得以避免使观众看到的是残缺的、不真实的三大战役。

杨尚昆(中)

因为本身辽沈战役,实际上就是东北野战军独自完成的一场大战,林彪作为东北野战军总司令,岂有不出现的道理?包括平津战役,尽管有两大野战军进行参战,但林彪也是绝对的主角。

虽然后来发生“九一三”事件,但是在中国的土地革命、抗日战争以及解放战争中林彪还是做出了一定的历史贡献的,不能因为其后来的错误,就将他所有的贡献一以蔽之。一句“那东北战场的仗是谁打的?”尽显杨尚昆同志的客观公正。

最后在经过三年的时间,八次易稿之后,各级领导原则同意按《大决战》电影剧本第8稿组织拍摄,但是表示剧本还是要进一步的加工、润色,精益求精,力求尽善尽美。杨尚昆对《大决战》的主要创作人员以及各个负责人说:“希望寄托在你们身上,拜托,拜托,再拜托了!”

在中央和中央军委的决心和支持下,电影《大决战》进入到了影片拍摄的筹备阶段。

一部影视剧的成功与否跟导演对整个作品的风格把握有着很大的关系,对于如何在整体上把握该影片的拍摄风格,总导演李俊有着清醒的认识。

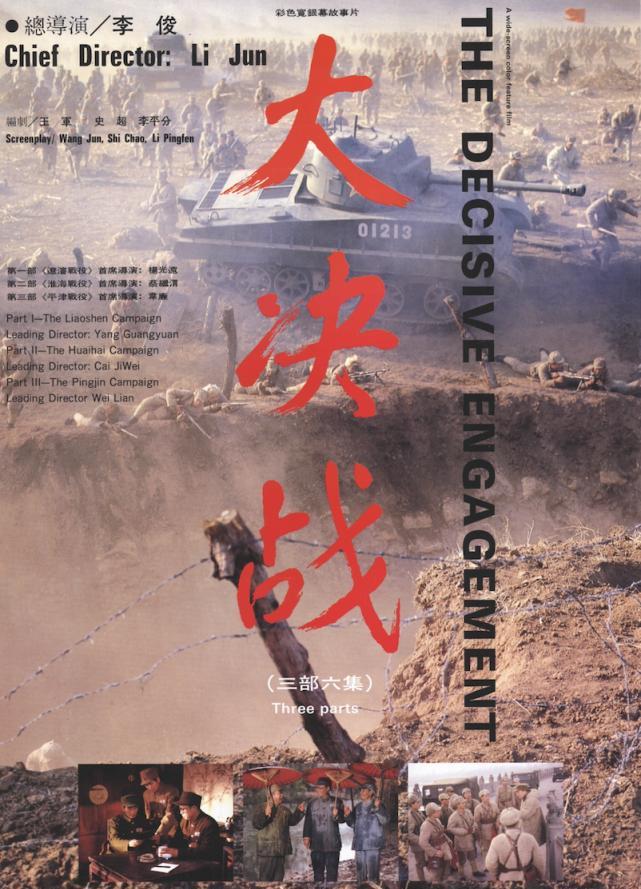

《大决战》海报

他对制片组说:“《大决战》是一部完整的电影,虽然它包括三个战役,但是三个战役的构思在一部影片里。”他的意思是既应该保持各自的特点,又要形成一种和谐的整体风格。

在李俊的要求下,执行拍摄出来的电影《大决战》中的每一场战役都有着自己的不同的特点。像辽沈战役和淮海战役是以“打”为主,一仗一仗的打,一地一地的进行争锋抢夺。不过平津战役则是有打有谈,除了军事较量,更多地出现了政治上的交锋,并以这种交锋来相互制约。

后者在情节推动上明显的更加注意对战略方针的全局把握,在画面的展示上则少了许多前面已经大篇幅着墨突出的惨烈的战斗场面,而将重点另辟蹊径地放在了战略部署以及和平谈判方面。

《大决战》可以说是举全国之力组织、集全军之力拍摄的。

据统计,该部影片中共有来自解放军各大军区、有关院校、武警部队等单位约13万干部战士参与了拍摄,共涉及全国13个省市、自治区,共计参拍群众达15余万人次。

作为一部战争巨制,《大决战》的战场规模也是空前的,据统计为拍摄《大决战》,共动用了炸弹3500个、TNT炸药160吨、黑白烟幕70吨、血浆100公斤、军用装甲车20辆、真坦克50辆、可炸汽车100辆,空包弹170多万发、真炮弹1万多发、假枪支6000支、刺刀6000把。

除了对整体风格的把握和定位,演员的选择也是一部戏成功与否的关键,摄制组决定在全国范围内进行“海选”。为《大决战》这部战争巨作“海选”演员的消息一经传出,立即便有一大批特型演员纷至沓来。经过一番紧张的选拔,很快影片中的几位关键人物都有了着落。

有了杨尚昆的指示,在对林彪演员的选择上剧组给予了足够的重视,演员方也少了许多担忧和顾虑。

马绍信饰林彪

当时为了选定林彪的特型演员(与人物容貌相似或经过化妆能达到与人物形似的特殊造型演员),剧组前前后后筛选了30多个“林彪”,经过比较,最后确定由话剧演员马绍信出演这一角色。

为了塑造好这一特定的历史人物,马绍信着实下了一番苦功夫。他除了在剧组的安排下进行准备外,还先后亲自拜访了

通过这些采访他了解到,现实生活中的林彪真实的性格、爱好以及各种习惯,他回去之后就对着镜子一遍遍地练习和揣摩,不仅是走路、说话方面尽量去贴合人物形象,在神情、语调、眼神这些小细节上也是颇下功夫。

马绍信通过和林彪共事过的人了解到,林彪很爱吃炒黄豆。林彪初到东北的时候,由于水土不服的原因,总是生病,有一个老中医就给开了一个土方子,那就是吃炒黄豆。没想到,这招还真的有奇效,林彪的身体状况就因为这一把炒黄豆转好了。

从那以后,林彪就有了吃黄豆的习惯,在之后的指挥作战时,总能见到他边嚼黄豆边思考作战问题的形象。

马绍信很好地利用了这一点,在电影中将这一段表现得活灵活现。每当指挥作战进入到紧张的时刻,马绍信就会在手里捏一把黄豆,来表现林彪的深思熟虑金额气定神闲。这一细节不仅将林彪这一形象刻画得有血有肉,还更加地还原了那个紧张而又激烈的战争时代。

据马绍信采访发现,林彪这个人还有一个极大的爱好,那就是爱研究作战地图。解放战争中,林彪总是手捧地图,独自或者和自己的参谋人员一起进行研究。

《平津战役》中那场林彪指着尚未挂全的地图的空白一角,道:我们从这里入关。而当地图在墙上挂完整以后,可以发现林彪所指的位置正好就是山海关!这就是基于马绍信对林彪爱好研究地图,对地图惊人的熟悉一事了解之后,才有的精彩的戏。

除了这些之外,马绍信还通过对话语以及语调的把握,表现出了林彪在战争中决绝断然的一面。

比如,塔山之战时,在听说了驻守塔山的4纵和11纵伤亡十分惨重之后喜怒不形于色的林彪面部表情没有表现出任何波澜,只是一边揉搓着自己手里的黄豆,一边淡淡地说:“告诉程子华,我不要伤亡数字,我只要塔山。”

不高的话语声中,充满着力量和果断。能让观众感受到,这一刻就像当时参加过辽沈战役的老同志所说的那样,“林彪在那一刻是下了决心要豁出命的”。

在马绍信的努力下,林彪的谨慎、孤僻又有点多疑的形象活脱地展现在荧屏之上,使得这一人物形神兼备,成为了一个经典。

据马绍信回忆,在《大决战》完成后,杨尚昆接见了剧组主要演员。当他看到剧组演员时,便急切地找“林彪”:“林彪呢?林彪呢?”

“在那儿呢。”有人指向了站在后排的马绍信。

杨尚昆同志大步急速走上前,紧紧握住了马绍信的手,眼里流露出难以言表的复杂情感。

林彪的女儿林果果,后来也特地向马绍信打了电话,表示感谢,感谢他将父亲那样一个复杂的人物,再一次还原度这么高的展现给世人。

对“林彪”一角的真实、细致刻画,其实只是《大决战》辉煌史诗的一个缩影。

值得一提的是,自从《大决战》将林彪的形象客观、立体、完整、真实地被呈现在大荧幕上以后,影响了此后的各种作品愿意站在唯物主义的历史观上,去还原人物的本来面貌。可以说,如今我们能够更加完整的认识许许多多的历史人物,得益于这这一举措。

1991年6月,江泽民主席与政治局几位常委审看样片后,给予了高度评价,他说:“反映历史,要坚持历史唯物主义……《大决战》在这一方面取得了比较成功的创作经验。”

江泽民为大决战题字

两个月后,为庆祝中国人民解放军建军64周年,在人民大会堂举行了《大决战》的首映式,时任国家主席的杨尚昆参加了首映式,也给予了极高的评价。

很快,这部由以宏伟逼真的气势再现了往日恢弘的三大战役的史诗巨作,开始在全国范围内公映。一时间,万人空巷涌现影院,最终这部由中国人民解放军八一电影制片厂历时五年拍摄的《大决战》一举俘获了所有观众的芳心。

其中,马绍信饰演的林彪一角深入人心,受到广泛好评。通过马绍信内敛又极其细腻丰富的表演,观众更加完整地看到了那个性格复杂、心思细腻的林彪。

除此之外,影片中对于其他人物形象的塑造也十分鲜活,影片中没有将伟人们的形象呆板的拘泥于对光辉形象的塑造上,而是在他们运筹帷幄的指挥中,穿插了许多生动的细节,展现了他们现实生活中亲切的一面。

影视剧中的领袖们

回想当初,如果没有杨尚昆之前对林彪荧幕形象松绑的那句“那东北战场的仗是谁打的?”,也许电影就无法将如此生动、贴合真实人物的形象呈现给观众,那么毫无疑问《大决战》的真实性和艺术性就会差很多。

时至今日,这部全景式的战争巨片,仍被誉为“空前绝后”的军事鸿篇巨制,仍是中国电影史上无法超越的存在,在海外一直也是有口皆碑的巨作。邓公曾赞赏道:“拍得很好,我每年都要看一遍。”

《大决战》时至今日依旧被视为经典,除了其影片展现了宏大壮观的战争场面,更在于其对不同人物深入内里的解读和塑造。而对于人物的塑造则“越是客观,便越能感受到伟大。”

这也是杨尚昆同志一直践行的,他认为历史是客观存在的,要正确对待历史,真实记录历史,唯有这样,方才对得起前人,对得起今人,对得起后人。

以上就是小编为大家整理的关于《1986筹拍电影《大决战》, 有人主张不写林彪, 杨尚昆: 仗是谁打的》的最新内容,了解更影视资讯、明星动态,请多关注策驰影视。